| 发布日期: 2020-07-24 字体:【大 中 小】 |

|

2020年我国夏粮产量达2856亿斤,增产24.2亿斤,同比增长0.9%,创历史新高。 尽管面临重大疫情,以及局部干旱、暖冬旺长、“倒春寒”、小麦病虫害等不利影响,但现代农业生产方式和经营方式的动力开始显现:将于今年达到8亿亩的高标准农田,成为粮食安全的坚实保障之一。 藏粮于地、藏粮于技,高标准农田“高”在哪?

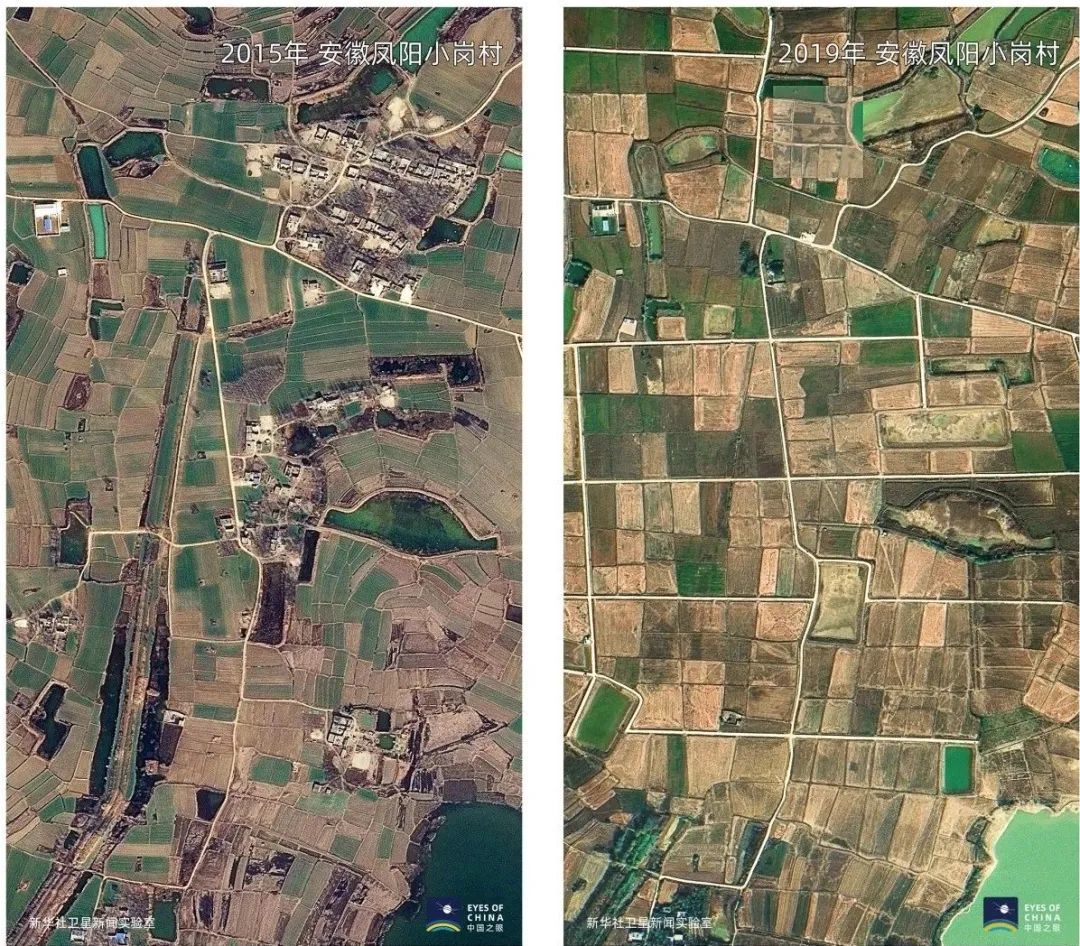

安徽省农垦集团龙亢农场,农机在给小麦喷洒农药,田地边有整齐的生产路。新华社记者 黄博涵 摄 安徽凤阳小岗村,中国农村改革先行者,观察卫星影像发现,多年来不曾变化的田地,已经换了模样。

以上两图对比可见:单个种植地块面积扩大,碎片化的耕地形态变得更为规整;村落消失,使耕地连为一体;新建道路阡陌纵横,水塘也变得四四方方。 在淮河以南的中国,人多地少,田块零散,沟塘多、丘陵多、山地多。土地分散导致灌溉不便、农作物运输困难,不利于农业规模化、生态化、机械化、集约化发展。 通过土地整治、耕地占补平衡和宅基地复垦等举措,建设形成集中连片耕地,是高标准农田的基本特征。在小岗村所在的安徽省,单个高标准农田建设项目,原则上平原地区不低于3000亩,丘陵山区不低于1000亩,且应集中连片。 小岗村还引进北大荒农垦,通过流转500多亩土地,冀望在江淮平原复制东北的规模化经营。

安徽省滁州市南谯区章广镇,江淮分水岭从境内东西贯穿蜿蜒而过,地形复杂。通过高标准农田建设,塘池、丘陵、荒地都平整为耕地。 作为中国第三大夏粮产区,安徽省计划到2022年建成5470万亩高标准农田,稳定保障547亿斤粮食基础产能,实现年产780亿斤粮食的目标。

夏粮第二大产区山东,济宁市汶上县,虽然农田外观没有明显变化,但田间路面都已硬化,由泥土路变成了机耕路,农业机械才能顺利下田。

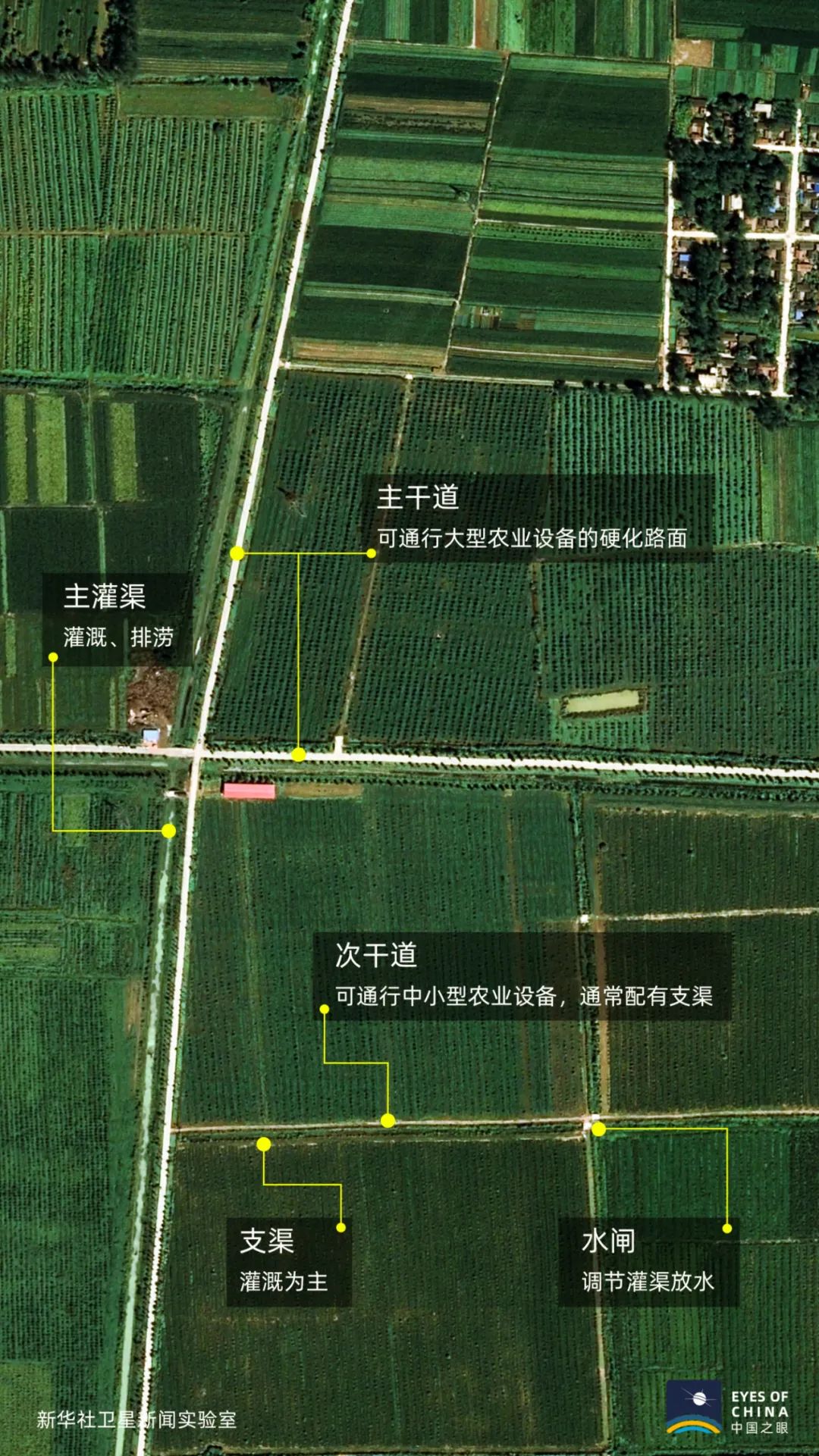

夏粮产量持续保持第一的河南省,南阳市宛城区,56万亩高标准农田实现“田成方、路成网、渠相通、林成行”。新华社记者 冯大鹏 摄 田间道路长期制约着农业机械化水平。建高标准农田,路宽、路高、坡度、路基压实度乃至交叉角度,都有明确规定。

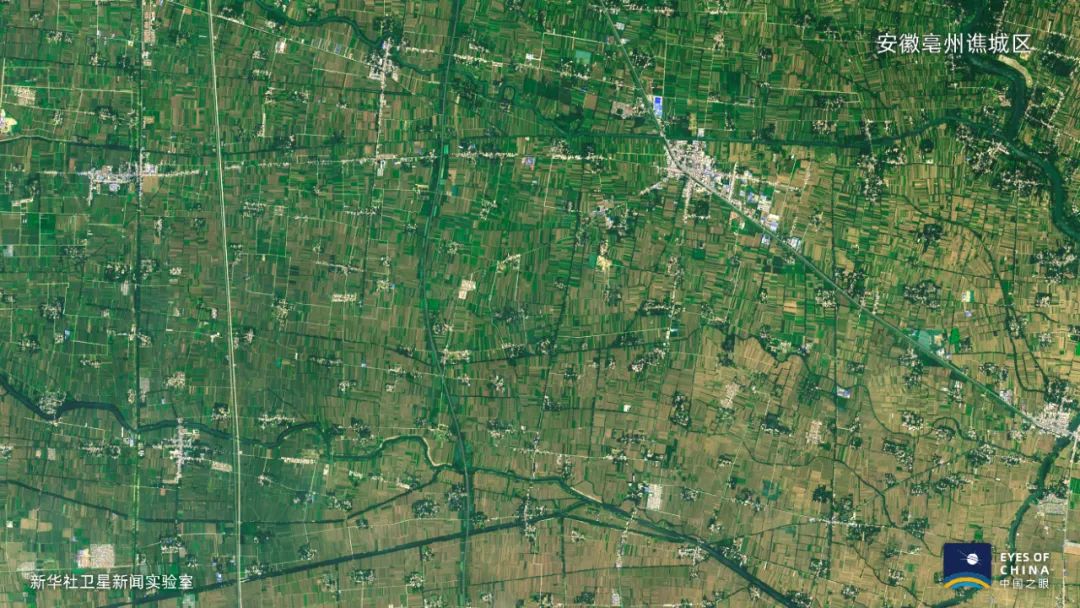

这是安徽亳州市谯城区一块高标准农田的“标配”。除了田间道路,新建的水利设施有效解决了灌溉和排涝问题。 人工智能技术与卫星遥感数据结合,可快速识别大面积农田中的道路和灌溉设施,评估高标准农田建设情况。

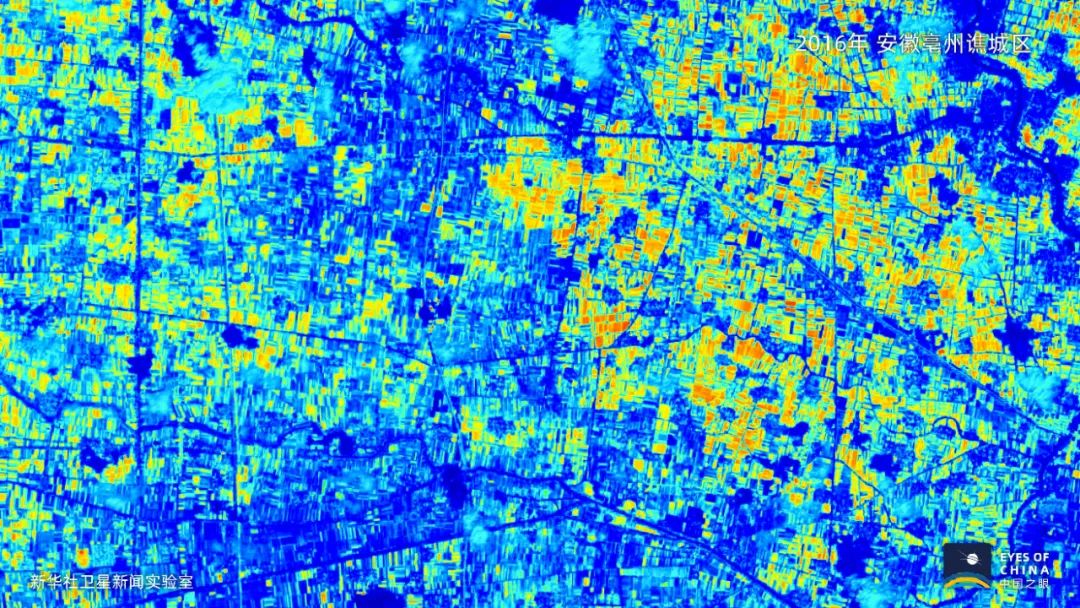

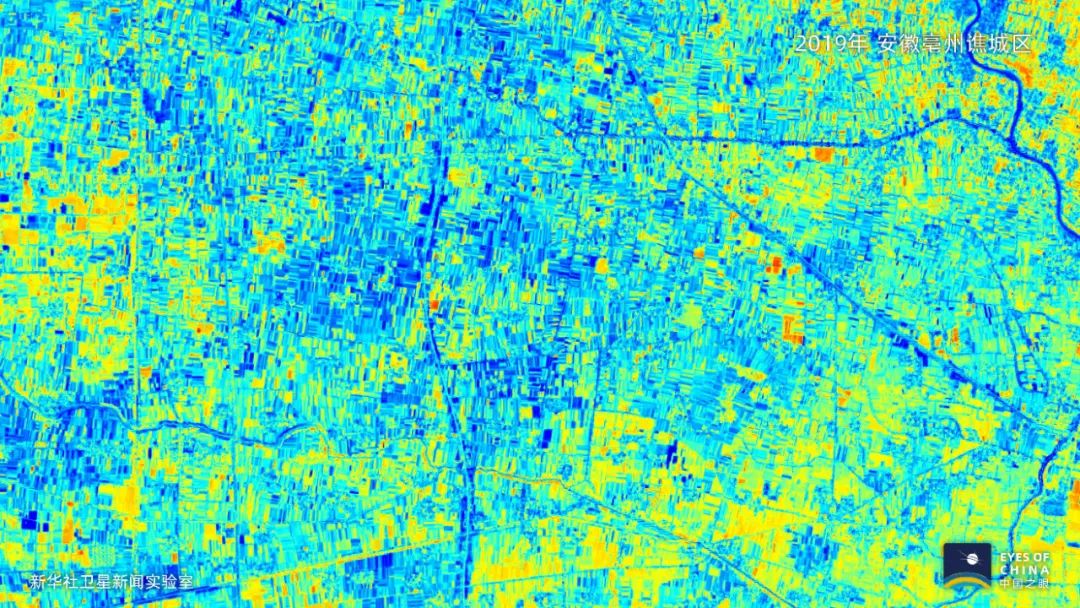

利用“新华智星”AI遥感系统对亳州高标准农田中的田间道路进行识别和提取,可监测道路建设及养护情况。 谯城区种粮大户聂红伟有超过1280亩土地种植小麦,过去依靠人工浇灌,每亩成本至少100元,且需时两周。如今不仅时间缩短到一周,成本也显著降低。 卫星观测作物叶冠含水量,可评价高标准农田的水利设施效果。蓝色和黄色分别代表含水量的高值和低值,一张图上的蓝色、黄色越深,则含水量差异越大。

2016年9月、2019年11月,安徽省均遭遇严重干旱。如上图所示,2016年时,既有大片干旱地区,临近河流、灌渠也有大片高含水土壤;而旱情更为严重的2019年,蓝、黄对比却明显减弱,说明作物和土壤含水量分布较均匀。

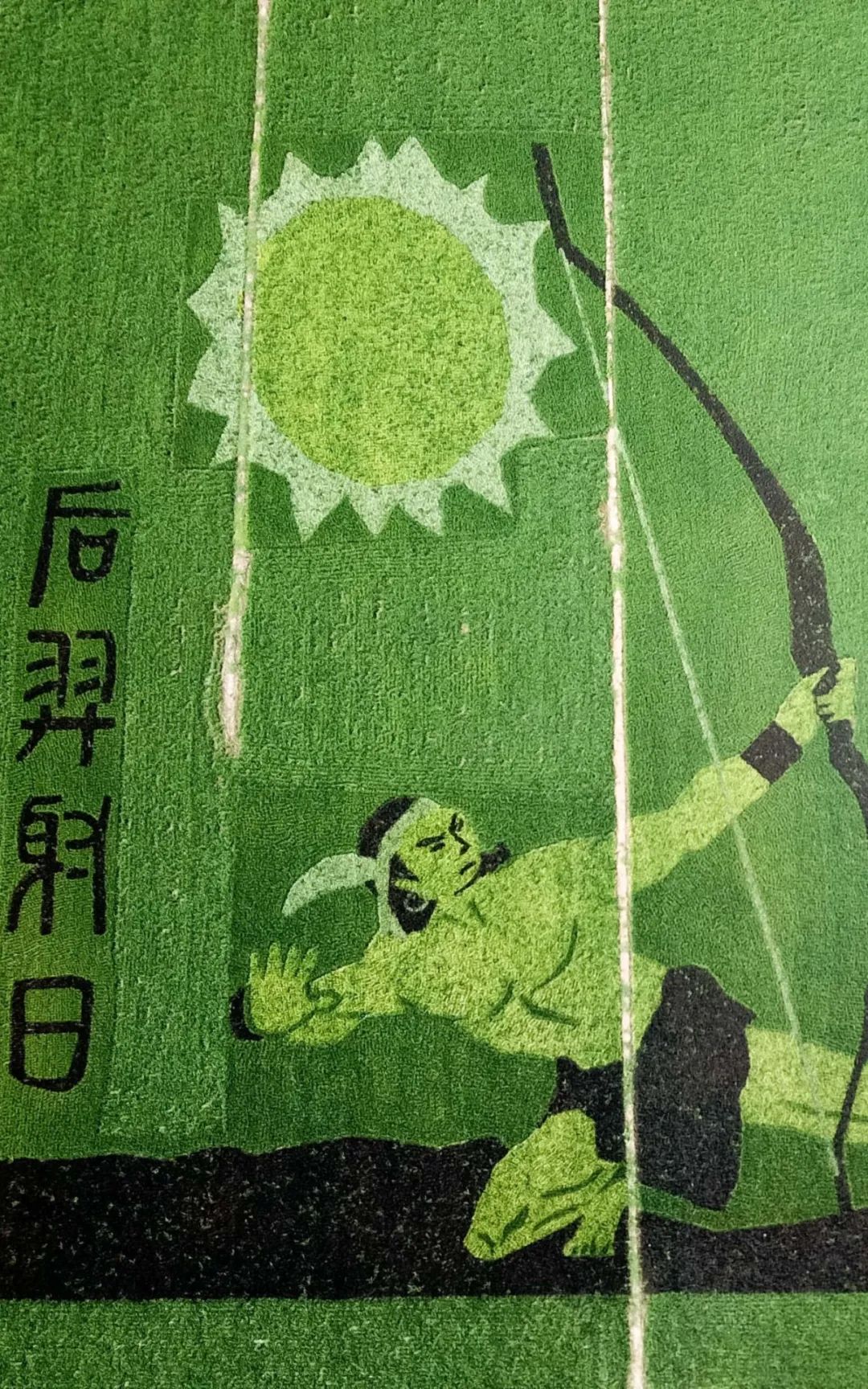

安徽省淮南市寿县农田的“稻田画”。只有规模化高标准农田,才可能成为巨幅“画板” 。记者 张端 摄 从土地平整、设施完善、农电配套到土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强,高标准农田将成为旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的“中国饭碗”。 来源:新华社 / 编辑:冷晶晶 责任编辑:翟竞 / 编审:任丹 |