| 发布日期: 2016-08-26 字体:【大 中 小】 |

|

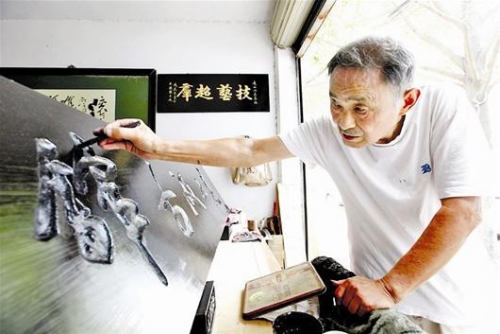

李庆山老人正在为牌匾上漆 近日,湖北省公布第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录,襄阳新增7个项目,至此,襄阳已有老河口丝弦、襄阳花鼓戏、老河口木版年画、湖北越调等8个国家级非遗项目,刘秀传说、薅草锣鼓、玄门太极功夫等23个省级非遗项目,另有83项市级、315项县级非遗项目。 但是,在这些非遗项目,能够与市场接轨并实现市场化经营的比例还不到一成,“非遗”的传承也成为目前“非遗”保护的难点之一。 连日来,记者对襄阳“非遗”的现状进行了探访,发现情况不容乐观。 非遗项目经营难 七旬老人艰难支撑 李氏漆器髤饰技艺是去年被襄阳列为非物质文化遗产的,作为传承人,今年76岁的李庆山老人,眼下正在为这门传统技艺发愁。 在李庆山的工作室里,记者看到,精致的漆器盘子、酒杯,光可鉴人的漆镜,连茶几也是自己雕花、上漆。“漆器它是有讲究,讲究是明如玉,亮如镜,它得五六道漆,打磨推光,才能出来这样的效果。”李庆山介绍,李式漆器髹饰技艺独具襄阳文化特色,技艺工序繁复,需要雕刻胚胎、打磨、彩绘等10余道工序,制作一件漆器,有时要耗时1年。 从艺60多年来,李庆山一直坚持使用土漆,每次都要亲自到保康一带,从漆农的手中亲自购买,并按照古法调制。 然而,随着化学漆批量生产,用土漆制作匾牌工艺不再盛行。眼下,李庆山的工作室也只能苦苦支撑。“今年至今,就接了两块牌子的生意,每块牌子1200块,工作室的其他费用都是从我每月两千多的工资在里面贴。”李庆山告诉记者。 市文新局公共文化与非遗保护科姚炼表示,大量的非遗项目走市场化可行性不大,因为它跟市场不接轨,存在一个供需不匹配的问题,它生产的东西不是老百姓急需的,这是这部分非遗项目中的巨大问题。 难觅传承人 多项非遗濒临失传 除了经营难,后继无人也是“非遗”保护的难题。“紫金山歌”是谷城一带山民的歌谣,2015年被列入市级非物质文化遗产目录。万青山被称为紫金山歌“歌王”,他的山歌能够连续半个月不重样。但因为抢救性的记录和保护工作相对滞后,很多紫金山歌在万青山离世后,变成了绝唱。 对于传承人难找的问题,李庆山也表示,此前他也收过徒弟,不过由于出师后很难创造可观经济效益,所以学艺者陆续离去,而李庆山的儿女也因为忙于工作,没有办法传承这门手艺。“这是我们襄阳本土文化,在我手里眼看就要失传了,真有点可惜,心里也难受。” 实际上,“非遗”传承难的问题在全国均是普遍现象,襄阳多项“非遗”项目因难觅继承人,在传承人离世后濒临失传。 正因为如此,自2008年开始,中央财政开始对国家级代表性传承人开展传习活动予以补助,国家级非遗传承人每人每年补贴两万元,省级每人每年补贴五千元,市级则为两千元。虽然国家省市有相应的补贴,但对于非遗传承人的帮助实在是杯水车薪。 姚炼介绍,这么一笔经费相对来说,不是很宽裕,仅仅对传承人生活上给了一点补贴,但是不能完全解决他们的生存问题,如果没有其他的收入,同样也解决不了传承问题。 鼓励院校开非遗课程 提高非遗传播率 为了更好的保护和传承“非遗”项目,2012年《湖北省非物质文化遗产条例》(下称《条例》)颁布实施,其中明确:“教育主管部门和中小学校应当将具有本地特色的非物质文化遗产知识编入地方教材,纳入素质教育内容,开展相关教育活动,提高青少年保护和传承非物质文化遗产的意识。” 目前,北京、上海等城市已经把非遗融入到现代教育体系中,省内武汉、荆州等地,也邀请非遗艺人走上了高校讲台。 襄阳在将“非遗”项目纳入教材方面做的如何? 市非遗保护中心办公室工作人员和琼介绍,非遗保护工作将近有10年的时间,但是全社会的非遗保护意识也就是最近几年才形成,目前将非遗的知识纳入地方教材在襄阳还是一个空白。 市非遗保护中心办公室主任黄佳表示,其实可以从形式上、内容上以多种多样的方式引导孩子们,比如漫画、卡通人物等,这些都是比较好的方法,让孩子们可以更好的接受,同时对于非遗的传承也起到了一定的作用。同时,还可以让更多的“非遗”项目走进校园,让孩子们可以亲自参与一些项目,这样也提高的了“非遗”项目的传播率。 对于如何更好的传承“非遗”项目,楚天快报记者还走访了襄阳多位“非遗”方面专家,他们纷纷表示,加大非遗的传承发展,还可以鼓励和支持职业院校、高等院校、科研机构设置非遗相关专业和课程,或建立教学、科研基地等,为校园的非遗保护工作打下基础。 |