| 发布日期: 2016-10-26 字体:【大 中 小】 |

|

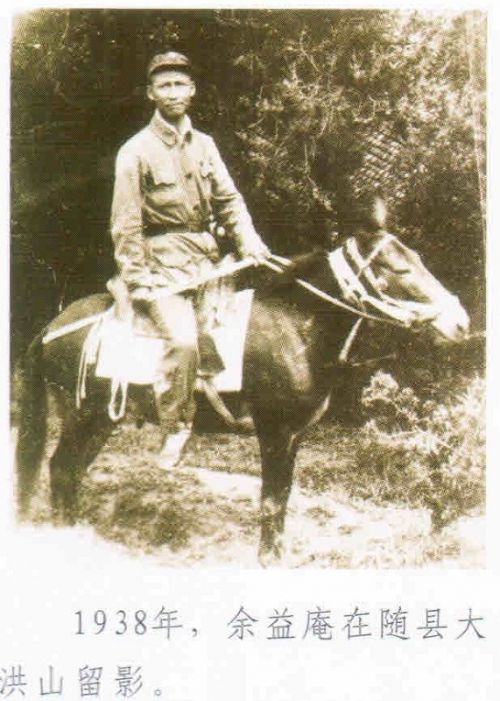

红九军第二十六师军旗。(资料图片) 红九军第二十六师师长余益庵。(资料图片) 1927年12月,根据湖北省委的指示精神,枣阳农民赤卫队被鄂北特委改编为“中国工农革命军鄂北总队”,程克绳任总队长,余世颂任党代表。中国工农革命军鄂北总队有200余人,总部设在枣西翟家古城,直属鄂北特委领导。 1930年2月,中共湖北省委派遣聂鸿钧等人来到鄂北,3月9日在光化北乡召开了中共鄂北四县临时特委会。会上决定撤销四县临时特委会,重建鄂北特委。4月,根据党的“六大”精神积极筹建革命武装,鄂北特委将枣西、襄东的小股农民武装集中起来,成立了中国工农红军第三十五总队,下设3个中队,有枪40余支,总队长张履中。 1930年4月,杨秀阡受中共鄂北特委派遣回到枣西,会同枣阳县委组建了“中国红军鄂北第十三大队”,积极为发起武装暴动作准备。 1930年5月13日,杨秀阡等率领中国红军鄂北第十三大队,在百余农民武装的配合下,一举攻占蔡阳铺团防局,缴获长短枪42支。接着,他们又收缴商团民枪69支。在万余群众的声援下,他们又乘胜攻下翟家古城和琚湾镇,取得“日下三城”、缴枪一百余支的战绩。随后,中国红军鄂北第五总队成立,总队长杨秀阡,党代表余益庵。总队下设3个大队,170多人。 1930年5月16日,在杨秀阡的率领下,红军鄂北第五总队乘胜再克襄阳县黄龙垱,毙敌50余人,缴获枪20余支,放出被监禁的农民50余人,大批农民参加红军,但总队长杨秀阡牺牲。17日,中国红军鄂北第五总队在黄龙朱岗再次整编,由副总队长谢耀武继任总队长,余益庵任党代表。 1930年5月23日,中央军委长江办事处在上海制订工作计划,要求“召集群众大会,鼓动成千成万的群众,扩大红军,拥护红军,加入红军”。在8月1日前,将长江军区的红军扩大到20万人。其中,在鄂北鄂中地区成立红军第九军,分配发展指标13000人。 1930年6月初,中共鄂北特委派张香山到红军鄂北第五总队,以加强红军的领导力量。特委计划将襄、枣、宜边界地区连成片,开辟红色根据地,派高如松、赵瑛等人赴宜东王集等地,组织发展武装,积极准备武装暴动。 1930年6月20日,中央将《中央军委长江办事处工作计划》转交长江办事处,决定在鄂中、鄂北建立红九军,尤其是鄂北的游击队,即刻编入红军。 1930年6月21日,中国红军鄂北第五总队在宜东地下党组织的配合下,攻克宜东胡营和王集等地,缴获枪近40支,并活捉胡营反动武装头子胡子清、胡正台等人,使第五总队力量进一步壮大。 1930年6月25日,中共鄂北特委根据中共中央军委长江办事处的指示,于襄东黄龙陶山庙将中国红军鄂北第五总队正式改编为“中国工农红军第九军第二十六师”,张香山任师长、谢耀武任副师长、余益庵任党代表,下设4个总队,1个警卫队和1个手枪队。 1930年6月26日,红九军第二十六师一部在谢耀武的率领下回师翟家古城。次日,枣阳保卫团团总杜进德带500余人纠合襄北、枣北民团千余人围攻翟家古城。红九军第二十六师在农民武装的配合下,奋起反击,打退杜进德的进攻。 1930年7月27日,红九军第二十六师在张香山、余益庵的率领下,进到钟(祥)北。29日晚,他们一举歼灭板桥店团防局,缴枪12支。8月3日,他们攻克长寿店团防局,缴获枪10余支。8月中旬,红九军第二十六师攻克洋梓镇,缴枪近百支。 1930年11月22日,红九军第二十六师及赤卫队共计1000余人,在枣阳琚湾以北的郑岗召开攻打河南唐河的誓师大会,并于当晚出发。他们沿途消灭了枣北草店、太平镇、黄蛮子营、三户刘和唐南张博士店等地的团防局,于11月29日晚兵临唐河城下。在唐河地下党组织的配合下,于30日凌晨攻克唐河县城。此战缴获枪300多支,战马60多匹。12月1日,他们在原县衙大院召开群众大会,宣布唐河县苏维埃政府成立。 1930年12月5日,红九军第二十六师撤离唐河县,准备向泌阳进军。途经唐东毕店,因受毕店民团头子王德芳的蒙骗而丧失警惕,夜晚王德芳联络周围反动民团偷袭红军,红二十六师仓促应战,奋力拼杀突出敌人包围圈,红军伤亡数十人,丢失一批军械物资,被迫返回襄枣宜根据地。 1930年12月中旬,红二十六师再次南征钟北丰乐河一带,红军骑兵队长徐兴让(原丰乐河民团中队长)率40余人叛变,红军无功而返。鄂豫边特委为此整训红军,撤销师长张香山、政委贾步根的职务,任命吴寿青为师长、张慕骞为政委。 1931年2月11日,中共中央作出《关于鄂豫边特委的工作决定》,决定鄂豫边特委直属中央领导,派王明、赵倜、何尚志、毕昌茂、李政等人前往鄂北苏区以加强对红军队伍的军事领导力量,并拟建红九军。2月底,赵倜就任红二十六师师长、何尚志任参谋长。 1931年3月上旬,红二十六师在枣阳琚湾镇与敌五十一师三O二团和辎重营发生激战,师长赵倜率部队向镇内敌军发起猛攻,因敌人装备好,火力强,红军伤亡重大,参谋长何尚志受伤被捕牺牲。 1931年3月中旬,红二十六师向南转移,在田集遭遇敌五十一师阻击,折向西行。在枣阳梁集彭冲与敌四十八师发生遭遇战,师长赵倜身先士卒,与敌激战4个多小时,给敌人造成重大伤亡,俘虏敌50余人。但师长赵倜负伤牺牲。此后,由程克绳接任师长。 1931年3月下旬,为摆脱被敌人包围的险恶处境,红二十六师决定打到敌人的外围去。在程克绳的率领下,他们向荆门逼近。但在南漳转湾头,他们遭到反动红枪会千余人的阻挡。红军将其击溃后,再进至荆门刘猴集(现属宜城),遭到当地反动民团和敌五十一师的前堵后追,部队被击散,蒙受了重大损失,后在纸坊头集合,返回苏区。 1931年4月上旬,红二十六师在宜城东鸡鸣山与敌五十一师发生战斗,红军北上欲返回枣西,因苏区主要据点被敌军占领,遂进至随西南茅茨畈,于柳林店与敌发生恶战,无法立足,又转移到京山宋河一带打游击。因人地两疏,红九军第二十六师于4月下旬返回苏区,又被敌五十一师紧紧咬住。 1931年4月22日,中国工农红军第三军在军长贺龙率领下由远安出发,经南漳东巩向保康挺进,月底到达马良坪。与此同时,敌五十一师、六十九师和教导三旅共十多个团的兵力,由宜昌、南漳、谷城三路直扑马良坪,企图将红军歼灭在远安、南漳、保康一带。 1931年4月25日,红二十六师进至官庄集,因部队连续作战,长途行军,决定在官庄作短暂休整,并动员群众加固寨墙。26日上午,敌五十一师、四十八师以及枣阳民团谢宜生部赶到并包围了官庄。经激战,红军从西门突围时被打散,副师长谢耀武牺牲,师部在七方集合时不足200人。此时,程克绳决定部队暂时分散,插枪隐蔽,等待时机再起。 1931年4月,根据革命形势的变化和对敌斗争的需要,高如松决定将谷城的革命活动由秘密转为公开,立足大薤山,面向全县建立革命根据地,遂通知傅春泉将其领导的当铺游击队、庙滩游击队带上大薤山,与李陶庵领导的九里坪游击队会合,建立起一支在党的领导下的拥有100多人、40多条枪的人民武装——薤山游击队,傅春泉任总队长,李陶庵任副总队长。这样,以薤山为中心方圆一百多里的革命根据地初步形成。 1931年5月上旬,国民党第五十一师两个团分别向马良坪歇马河追堵红三军。5日,敌我双方在歇马河发生激战。6日,红三军退至马良坪。8日,红三军转移至水田坪、店垭、段江等地,敌军占领马良坪。9日,红三军集中兵力反攻,收复马良坪。 1931年5月中旬,国民党集中十几个团的兵力,在2000余名地方民团和红枪会、大刀会匪徒的配合下,将马良坪团团包围并发动攻击。被包围的红军在贺龙军长的指挥下,经奋力拼杀后突破包围,撤至歇马河。12日,由歇马河向欧店、马桥转移,13日抵达马桥。15日,红军抵达谷城大观音堂。16日,在薤山游击队的配合下,红三军攻占了谷城重镇石花街,歼灭敌保安团60余人。红三军在石花街休整5天,并在石花街抚州馆召开了红三军前敌委会议。会议决定:攻占均县县城,创建以武当山为中心的鄂西北根据地。21日,红三军离开石花街,按照原定计划向均县进发。 1931年5月,由于红三军转战到鄂西北地区后吸引开围剿襄枣宜根据地的敌人的主要兵力,使根据地压力减轻。中共鄂豫边特委抓住这一时机,决定迅速恢复襄枣宜根据地,并派特委常委宋良猷等到根据地加强领导。宋良猷、程克绳等召集失散隐蔽的红军战士以及赤卫队员500多人,在襄阳陶山庙整编并恢复了红二十六师建制,由李仲贤代理师长(不久叛变,由余益庵代理师长),张慕骞任政委。随后,特委负责人宋良猷、吴寿青等在襄阳黄龙垱严家祠堂召开了襄、枣、宜、钟、随五县代表联席会议,具体部署恢复根据地有关事宜。 1931年6月18日,红三军攻占房县县城,从此正式开展了建立鄂西北苏区的工作,先后建立了房县、均县、谷城3个县苏维埃政府和一大批乡苏维埃政府。 1931年8月,谷城薤山游击队在反围剿斗争中迅速发展到300多人、100多支枪,县委将这支游击队改编为薤山红军游击司令部,帅本朝任司令。 1931年9月上旬,留守洪湖的红三军第九师在万涛、段德昌的率领下为接应红三军第七、八师回洪湖,游击到鄂北苏区,在田集与红二十六师会师。9月14日,红九师协助红二十六师攻打枣南吴家冲,因该地大土豪吴杰三长期经营,寨堡坚固,经7个昼夜才拿下寨堡,除吴杰三挖地道逃跑外,余敌皆降。 1931年9月15日,贺龙率领红三军再次攻占保康县城,救出部分被押的革命群众和农会干部,其中有7人参加了红军。 1931年9月下旬,红三军九师协助红二十六师攻克吴家冲后,进驻钟北高楼集地区。红军在高楼集一带发展党员,建立党组织,帮助建立了高楼集、何畈、杨权畈3个乡苏维埃政权,在钟北形成了一小块根据地。 1931年9月,红三军九师在鄂北苏区期间,赠送红二十六师枪支150支,并抽调一批政工干部充实红二十六师政工队伍。调马三光(原任团政委)到红二十六师任政治部主任。红二十六师回赠红九师炮弹百余发,协助安置200余名伤病员。万涛等人还协助苏区将襄阳中心县委改组为鄂豫边特委鄂北(临时)分特委,由张慕骞任书记。红二十六师还制定了《军事问题决议案》,开展扩军工作,将各县警卫队、赤卫军结合起来编成3支红军游击队,并吸取红三军治军方法,进行军队的政治化和民主化建设,发展军队中的党组织,使红二十六师的军事建设有了较大发展。 1931年9月,红九军到达谷城,针对薤山红军游击队指挥员龚春林拒绝党的领导,违背政策,一意孤行的错误,将其枪毙。另派邹国华任总队长,李剑如任政委,改组整顿了游击队。 1931年9月28日,贺龙、邓中夏率领红三军第七、八师与万涛、段德昌率领的红九师在荆门刘猴集(今属宜城)会师,当晚召开前委扩大会议,由万涛传达中央及湘鄂西中央分局指示,撤销邓中夏前敌委书记和红三军政委职务,由万涛接任,并决定红三军回师洪湖。次日,余益庵率红二十六师前往送行。之后,红三军渡过襄河,离开鄂北。 1931年11月,红二十六师第四次攻打襄(阳)东反动据点张家集,采取里应外合手段,一举攻克该镇,抓获逃亡土豪百余人,没收大批棉花、布匹、粮食和银元等,同时还缴获一大批枪支弹药和修理制造枪炮的机械设备。利用这些物资,鄂豫边革命委员会办起了枪炮厂和红军被服厂。 1931年,著名国民党左派人士杨杏佛在其所著的《中国共产党现状》一文中,将以红二十六师为主开辟的襄枣宜根据地列为当时全国八大根据地的第三位。 1932年2月15日,红二十六师在宜城王集鸡鸣山与敌五十一师发生遭遇战,战斗失利。为了便于军事上的统一指挥及保存武装与分头游击,鄂豫边临时省委决定组建红九军总指挥部,总指挥张慕骞,政委马三光。红二十六师改编为九军第一路游击军,司令员王光明。五路红军游击纵队改编为第三路游击军(亦称红二十七师),司令员曹明久(后由胡万善接任)。 1932年2月18日,第三路游击军于襄东消灭敌五十一师1个连。22日,又在枣西歼敌独立三十四旅1个连。在此前后,红三军攻克应城,驻鄂北敌四十四师、四十八师开赴应城应战红三军。鄂北苏区形势暂时稳定。 1932年4月8日,鄂豫边临时省委召开第二次执委扩大会议。会议根据湘鄂西中央分局《关于鄂北(襄枣宜钟)苏区及红二十六师工作的决议》的指示,通过了《鄂豫边临时省委召开第二次执委扩大会议决议案》,决定在省委之下设襄阳、南阳、均房3个特委。 1932年4月底,在鄂豫边临时省委常委尉士筠“不准出苏区一步”“专在苏区与敌死拼”的错误路线指导下,红军接连遭受失败。红九军领导张慕骞、马三光等人主张暂避敌锋,到大洪山打游击以保存红军力量,遭到尉士筠的反对。尉士筠发动两条路线的斗争,改组了红九军总指挥部,撤销了张慕骞、马三光的总指挥、政委职务,另任命曹明久为总指挥,吴寿青为政委。 1932年5月底,鄂豫边临时省委在襄阳小月儿冲召集紧急会议,决定组建红九军前敌委员会,由郝久亭、李政、郑文、吴寿青、张慕骞组成,郝久亭任书记,郑文负责对红军及红军所到之处党的工作的领导。 1932年6月上旬,红九军在襄阳东马鞍山与敌发生战斗,被敌重兵包围,突围后红军仅剩170余人,在吴寿青、张慕骞、马三光、韦克铎等人的带领下,被迫到唐(河)、枣(阳)边的马武山一带打游击。省委将被击散的部分红军人、枪集中起来,编为两支游击队,分别由程克绳、石光林带领,到钟北一带游击(后石光林率部叛变)。与此同时,受省委委托,郑文在耿集附近白石头将被击散的红军战士及山南山北游击队、挺进队收集起来,合编为鄂北赤色游击军,赵瑛任总指挥,有200余人。 1932年6月中旬,游击在马武山一带的红九军余部,因在张博士店截获敌三牛车军用品(一车子弹、两车军衣)得到一定补充。此时,前敌委书记郝久亭赶到,主持召开会议,强调红军不能出苏区一步,仍应返回苏区作战。会上张慕骞竭力反对,无效,张愤然离队。红军返回苏区,沿途消灭敌6个团防局,收容部分被打散的人员,红军又恢复到300余人。15日,部队准备开赴钟北与程克绳所率游击队会合,行至枣南迎水寺一带时,被敌五十一师包围,吴寿青、马三光、韦克铎等牺牲,红军被击溃。后来,少部分人员集合于程克绳部。 1932年10月中旬,鄂豫皖苏区“反围剿”失利,张国焘、徐向前等率红四方面军主力第十、十一、十二、七十三师和少共国际团约2万人,突越平汉线,西进至襄阳境内随枣宜一带。 1932年10月16日,红四方面军全军到达随西南地区休整一天,并在均川南包家巷召开师以上干部会议,讨论行动方向。会议在张国焘操纵下,决定远离苏区,由外线反“围剿”变为长途战略转移,向西北进军,并将鄂豫皖革命军事委员会改为“西北革命军事委员会”。 1932年10月17日,红四方面军约2万人进到枣阳乌金店一带,19日进至枣阳南部新集地区,准备作短暂修整,反击敌人,然后返回根据地。 1932年10月中下旬,蒋介石部署卫立煌、胡宗南等部先后集中近10个师的兵力,并有飞机助战,企图一举将红四方面军主力歼灭在襄枣宜随地区。敌军从东、南、北三方合围,以优势兵力控制制高点,对红军发起攻击,一度攻至张国焘、徐向前的指挥部阵地前。在新集四井岗附近的荒岗丘陵地带,红四方面军与敌进行了两天两夜的拼搏厮杀,打退敌人多次进攻。21日晚,红军为摆脱危机,迅速乘隙突围,向北转移,22日上午到达土桥铺。此时,敌六十五师和六十七师据守沙河,拼命堵截,尾追的敌人紧随其后,敌第一师和五十一师从两侧夹来。在万分紧急的情况下,红三十二团奋勇冲杀,控制了土桥铺附近的沙河地带,红七十三师和七十一师三十一团分别击退了两侧的敌人,在沙河和襄花公路间与敌进行决战,22日夜胜利突破沙河和襄花公路,红军继续向西北前进。红四方面军在新集、土桥铺的两次战斗,共击毙、击伤敌3000余人,敌独立三十四旅被打垮,旅长罗启疆受伤,活捉敌旅长1人、团长2人,并缴获大批武器弹药,使敌在襄枣宜地区围歼红四方面军的阴谋彻底破产。但红军也受到较大损失,伤亡千余人,三十二团和三十三团团长林维汉、吴云山牺牲,红十师师长王宏坤受伤。红四方面军在转移时,重伤员中营长以下官兵全部安置在当地居民家中,每人补贴10余元。留下的这数百名伤、病员,受到了当地人民群众的关照,大部分伤员痊愈后归队,部分伤员留在枣阳安家立业。 1932年10月下旬,红三军由洪湖北上,经田集进入枣阳梁家山、耿集、八角庙、王家集等地,贺龙、关向应、宋盘铭和夏曦等在王店召开湘鄂西中央分局会议,“中央分局枣阳王店会议采取了恢复湘鄂边苏区,准备恢复洪湖区路线”。会后,红三军沿随(县)、枣(阳)、桐(柏)、泌(阳)边境,经豫西南入陕,后绕道鄂西南下,创建了湘鄂川黔根据地。 1934年11月11日,鄂豫皖苏区红二十五军转移北上,迂回枣阳,以少数兵力佯攻枣阳县城,诱敌调兵。敌速调四十军、一一五师、四十四师和“追剿队”主力,聚集枣阳周围,红二十五军突然于22日从枣阳县城以北的韩庄,回头东进,并在保安寨冲破敌人“追剿队”第五支队的阻击,然后转向东北,西入伏牛山区。1935年9月15日,红二十五军到达陕甘苏区的永坪镇,次日同西北红军第二十六军、第二十七军会师,结束长征。这是第一支达到陕北的长征部队,毛泽东曾称赞红二十五军的远征为中国革命立下了大功。 (梁发双) |