| 发布日期: 2018-12-18 字体:【大 中 小】 |

|

谷城县承恩寺文物管理所 李富平 襄阳市所辖的谷城县和枣阳市,一个位于其西部的汉江之滨,一个地处其东部的随枣走廊;一个是谷伯旧邦,一个乃光武故里。当历史的车轮滚滚前行到清代末年,在谷城和均县交界处的一个小山村,一个极为平常的乡野人物仙逝的事件,把清末两地的两个进士关联到了一起。这位被载入府志和县志的乡贤名叫杨继贤,为其树碑立传的一个是光绪丙戌科(1886年)的进士,枣阳人王荣先;一个是光绪庚寅科(1890年)的进士,谷城人刘元弼。 谷城县五山镇黄山垭村有座小有名气的“胡家大院”,鹤立于村里的仿古建筑与山垭口新建的仿古门楼遥相呼应。这座青砖黛瓦、飞檐翘角的仿古建筑的整体造型都是房屋主人胡学俭自己设计建造的。不光建筑构建诸如门框、门页、门簪、门栏、门枕石、隔扇、窗棂、石柱础等等都是清代至民国时期的产物,就连屋里的家具摆设、院子里的石鼓以及院门口的拴马桩、马槽都是明清和民国初期的物件儿。近些年,“胡家大院”先后被省、市、县多家媒体报道后,俨然是五山镇的一张文化名片,慕名而来的参观者络绎不绝。2015年“胡家大院”被襄阳市文体新广局命名为“农家博物馆”。由此,这栋偏居一隅的文化院落得到了官方权威认证。 这通铭记了清末谷城和枣阳两位进士的“杨处士墓表”石刻就是“胡家大院”主人胡学俭的收藏品。

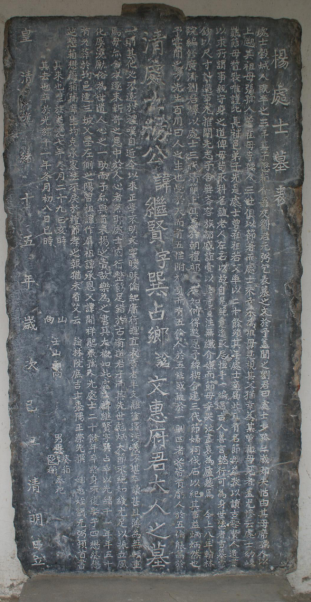

石刻为长方形,青石打制,高102、宽54、厚12厘米。顶部的凸榫证明原有碑帽等附件,碑帽及座均已遗失。碑阳右侧纵书阴刻小楷“杨处士墓表”,志文纵刻十六行共约600余字,中榜阴刻楷书的“清处士杨公讳继贤字巽占乡谥文惠府君大人之墓”21个大字,把志文分为前后两段。志文记载的是清处士杨继贤的生平及其家史渊源。令笔者惊讶的是,碑文竟然是由“翰林院庶吉士枣阳王荣先撰”、“姻愚侄刘元弼顿首”书丹。 如此两位身份显赫的朝廷命官竟然甘为一位山野村夫撰文及书丹,墓主杨继贤的社会影响力可见一斑。 检索襄阳府志、枣阳及谷城县志可知,王荣先和刘元弼是相隔四年的廷试进士。 王荣先(1858-1926),谥琏公,字荣先,号仲午。枣阳乌金店东乡人。清光绪十二年(1886年)丙戌科进士,以翰林院庶吉士用,历补吏部主事外务部员外郎郎中。光绪三十二年乞养归(详见《枣阳县志·选举志》P500)。《枣阳县志》主要编篡人。 庶吉士亦称“庶常”。其名称源自《书经·立政》篇中“庶常吉士”之意。为皇帝近臣,负责起草诏书,有为皇帝讲解经籍等责,是中国明、清两朝时翰林院内的短期职位。由通过科试中得进士的人当中择其有潜质者担任,目的是让他们先在翰林院内“深造”,之后授予各种官职。是为明清内阁辅臣的重要来源之一。 翰林比进士的级别高,相当于通过殿试,取得“进士”级别中的优胜者。进士一甲前三名“状元”、“榜眼”、“探花”都是直接封官,二甲和三甲需要进一步考察学习后加以利用。“非进士不入翰林、非翰林不入内阁”成为明清朝政惯例,可见这一职位的重要性。王荣先是枣阳历史上唯一的翰林。 刘元弼(1858—1910),字君房,号伯良。谷城黄家岗人。据民国版《谷城县志·卷五·人物志·宦迹》记载:其“幼受学于清大学士单文恪公及贵筑黄彭年、桐城方宗诚。中光绪戊子(1888年)举人,庚寅(1890年)进士。由吏部郎中京察一等,简放四川成绵龙茂道。”其祖刘秉谦、父刘德润“义行”载于县志及府志,其叔父刘德全是民国版《谷城县志》的总篡。 《湖北省志·人物》(第16、17页)记载更为详尽,其文为:“刘元弼(1858—1910),字君房,号伯良。谷城黄家岗人。家殷实,7岁入私塾,10岁时能吟诗赋词,擅长书法,深受师长喜爱。时清文渊阁大学士单懋谦告老还襄阳。其父带往投单氏门下,单授其通读《真西山大学衍义》《皇清经世文编》等。后前往桐城,求学于方宗诚,研读张扬国、吴竹如、陆家书等名家著述,学业精进。1872年补为县学生员。光绪十四年(1888年)考取举人。光绪十六年(1890年)中进士。不久,出任吏部主事。1900年,两宫西巡,吏部委刘与吏部郎中丁衡甫二人掌大政,备受赏识。1905年,以郎中掌文选司印。 1906年,经京官考绩,放任京察一等四川成绵龙茂道职。到职后,出牌示悬挂官厅,凡仆从人等,只能享受公饷.不得敲诈勒索,循私舞弊。时值辖地灌江口之内外江时淤时陷,涉讼不休,刘亲临勘察,妥善解决,短期内将衙内积案一一清理。1907年4月,任四川按察使,审慎处理案例,一反川督赵尔巽所为,川民感激,而结怨于赵。次年2月,披贬任云南迤西兵备道,刘到职后即厉行禁烟,组织居民养山蚕,制虫蜡,熬樟脑,因地制宜,发展土特产,增加收入,解决禁烟后民众生活。迤西与缅甸接壤,甸人与迤民杂居,英缅铁路修抵腾越,侵犯迤境,前任曾多次交涉无效,刘对此经权互用,妥善解决。同年冬,一名叫布伦胡帕须米慈的德国人携英属印度仆人持我国外交护照游滇,到关时,税务司通知前护道刘钧验照,钧未予接待。德人恐被阻止,未经查验护照,私自进境入少数民族地区活动,行至丽江县时,被少数民族强人所害,仆人亦被抢卖。时大雪封山,为弄清真相,刘亲临察访,兼程经27站,擒正凶4人解腾,将印仆赎回,并将德人违约潜入实情告外务部,了结此案,清帝赏二品衔顶戴。刘以国权所在,不卑不亢,不激不遂,遇事内介外和,寻衅肇事者随之减少。后又与英官员会办陇猛遮芒过耕争端,越崇山峻岭视督勘察,理滑各案。滇南多属瘴区,刘事必躬亲,受瘴毒甚剧,经治疗梢愈,未能根除。1909年5月,瘴毒复出,病情加剧。1910年5月28日病故于滇。刘善书法,工律诗,惜著述散逸迤西署。仅手头所存辑为《静修堂诗抄》、《案考则例》。” “京察”是明代吏部考核京官的一种制度,清代沿用每三年举行一次,以“四格”、“八法”为升降标准,列一等者得有升任外官的优先权。所以刘元弼择任四川成绵龙茂道。 为阐述方便,现录碑文如下,句读或有谬误,敬请指正: 处士,谷城人。既卒之三年,其子懋葙介吾友刘君元弼,乞表墓之文于予。盖闻之刘君曰:“处士少孤,三岁即失怙。由其母席孺人以上遡其祖母张孺人、曾祖母李孺人三世,俱以节着。而处士不幸,不为祖母见视,其父犹幸,为其曾祖母见者,盖尤惨云!” 处士幼岐嶷,节母督教唯谨,比长,补邑弟子。 先是,处士曾祖、祖若父率以二十余殒。其年,处士适届此且有名,节母益教以读古圣贤人遗书,以求所谓事亲守身之道,俾毋苟取科名,离老人左右。以故,自是绝意进取。居恒手一编,遇古人善言懿行,可为身世法者,雪纂露钞以尺寸计。遇事尤推阐先志,予舍无吝,容族党戚,谊壹以真意贯注,无纤介嫌。 而节母卒,哭泣尽哀,为庐墓焉! 今上八年,翰林院编修广济刘君燡,以处士三代清节,上其事于朝礼部。□□如例得邀恩予,绰楔合建三代节妇祠,伐石以纪其事,益炳炳然也。 予尝闻之方先生百川曰:“人之生也,受于天而有五性,附于身而有五伦。人于五性或蔽于一,则四者必皆有亏;人于五伦能笃于一,则其它必不远于礼。”叹自近今以来,正学不明,文字暧昧,伦纪庸行,理宜表章者,率支离涂泽污蔑,不堪卒读,甚且薄为无轻重焉!毋亦舍本逐末,新奇之患中于人心者然耶! 处士内行整饬,足错于古有道君子,而其先世彪炳大节,不绝如线,尤足以振立风化,厚浇励俗,为世道人心之一助。而予亦与有表扬之责,故乐为之书其大概如此。 处士讳继贤,字巽占。卒以光绪十一年,年五十有九。葬于均邑连三坡父茔左侧之阳。曾祖讳作屏,祖讳承恩,父讳开祥。 配张孺人,先处士二十余年卒,终身不复娶。子四:懋葵、懋芝、懋葙、懋蘅。葙、蘅庠生,均克承家法,不戾于礼,节孝之报,犹未有艾云! 翰林院庶吉士枣阳王荣先撰 姻愚侄刘元弼顿首书 皇清光绪十五年岁次己丑清明日立 根据志文可知,杨继贤字巽占,乡谥“文惠”。文惠:文德恩惠。后多用为谥号。乡党邻里为一个逝去的乡邻赠赐字号,表明杨继贤在当地可谓德高望重。“处士少孤,三岁即失怙。”处士:有才学而隐居不做官的人。《孟子.滕文公下》:“圣王不作,诸侯放恣,处士横议。”少孤:很小就失去父亲。失怙:指父亲去世。并且,其父杨开祥、祖杨承恩、曾祖杨作屏“率以二十余殒”,而其“母席孺人以上遡其祖母张孺人、曾祖母李孺人三世,俱以节着。”杨继贤甚至没见到过祖母,是寡母席孺人一手把他抚养成人的。杨继贤少年聪慧,虽学业有名但母亲教导他读圣贤书,主要是学会“事亲守身之道”,不要为科名而离开老人。于是,杨继贤“自是绝意进取”!天底下哪有母亲不想让自己儿子功成名就而显赫门庭的?这里我们可以大胆揣测,这一定是母亲为了杨家这一脉单传的无奈选择。毕竟,家族的繁衍才是重中之重的!自此,处士断绝了功名利禄,而在家陪侍着母亲并不忘家学,“遇古人善言懿行,可为身世法者,雪纂露钞以尺寸计。”雪纂露钞:指长年累月的抄写纂辑。形容不畏寒暑、艰苦不停地著述。隐居乡野的一介布衣竟有如此操守,实乃令人景仰。“而节母卒,哭泣尽哀,为庐墓焉!”母亲去世他悲痛欲绝,然后为母亲结庐守葬。庐墓:古人遇父母师长过世,为表示对他们的敬爱与哀思,乃在墓旁筑茅屋守灵。这是何等的人子之德! 刘燡,字小甫,号悔复,湖北广济(今武穴市)人。同治二年(1863年)癸亥恩科二甲进士。选庶吉士,散馆授编修。官至湖南常德府知府。正是这个刘燡“以处士三代清节,上其事于朝礼部”,才让处士的家世大白于天下的。 光绪《襄阳府志·卷二十五·烈女》中对杨氏三代节妇也有这样简略的记载:“李氏,杨作屏妻。子承恩,妻张氏。孙开祥,妻席氏。” 同治版《谷城县志·卷六·节烈》对杨处士的家史这样记载:“儒士杨作屏,妻李氏。子承恩,妻张氏。李氏年十五归作屏,二十二,屏故,无子。矢志柏舟,孝事迈姑,抚夫弟作哲成立,援夫侄承恩延宗,养媳张氏,年九龄,依李膝下,以孝谨称。十六合卺,生子开祥,甫三岁恩卒,张氏投缳者再。姑泣而谕之曰:‘尔无夫宜有子,我无儿赖有孙,汝独不为宗祀计乎?’于是,力承姑志,姑殁,丧葬尽礼,遵姑遗命,冬施粥,夏施茶。卒年四十三岁。”刘德全在《谷城县志稿》中录入此文,并记入当时的“采访录”:开祥娶席氏,祥二十三岁卒。子树声邑庠生。席氏守节三十年。光绪八年,杨氏三代节孝请旌如例。(详见刘德全《谷城县志稿·卷九·节孝》或1982再版民国版《谷城县志》274页) 这个记载交代了杨继贤的曾祖父杨作屏也是个读书之人,李氏十五岁嫁与杨作屏后七年,也就是曾祖母二十二岁时曾祖故去,无子。于是过继夫弟杨作哲之子杨承恩为子,以延续杨作屏一脉的香火。这种家族延续的方式在过去是合乎宗法的。 任勇波收藏的一件民国二十三年(1934年)“立承嗣合同”就是一例。从文中(下图)可以看出,李光兴的五子魁林过继给“三房”李光荣,是经过李光兴全家商议并请众人担保之后才如期进行的。这也证明清代至民国时期这种现象的普遍性,以及经过民间这种形式的合法性(家族宗法)。 再回到本文的主题,这里我们知道,处士的曾祖本是杨作哲,因作哲之兄杨作屏早逝无子,曾祖母李氏抚养年幼的杨作哲长大成家,然后过继作哲之子杨承恩为杨作屏之子。这一方面是为了寡居的李氏老有所养,二是受中国传统的风俗“不孝有三无后为大”的影响,这种现象在古时候是司空见惯的。志书上不乏此例。 令人扼腕的是,杨承恩在母亲李氏的呵护下与张氏“合卺”,生下开祥。可是儿子仅三岁时承恩亡故,让年轻的张氏“投缳者再”。投缳,即上吊自缢。一个“再”字表明张氏三番五次的要自寻短见。这正是人生悲痛莫过于老年丧子、中年丧夫、幼年丧父。此时的人老三代、三口之家真正是悲痛欲绝的!然而,李氏强忍着白发人送黑发人的大悲之痛,劝慰自己的儿媳:“汝独不为宗祀计乎?”你死了你儿子咋活呀,你为自己的命运多舛难过,难道就不为杨家的香火着想吗? 母亲的意志力是强大的,这也是受中国传统儒家文化浸淫的结果,特别是女人在家庭中的作用是至关重要的。为了杨氏家族的延续,张氏选择了坚强,她要为这个还有一线生机的家做出自己的努力,也只有她有这个能力“力承姑志”的担当起这个责任。“姑志”即婆婆的志愿。而婆婆的志愿不就是她这个做儿媳的志愿吗?这就是中国文化生生不息的根本所在。 李氏和张氏婆媳二人守护着一脉单传长大成人并结婚生子。同治版县志记录的时间当在同治六年(1867年)之前,同治版《谷城县志·卷六·节烈》载:“儒童杨开祥,妻席氏,年十七归开祥,事姑以孝称。夫殁,遗一子,延师课读,名列胶庠。守节三十年。”也就是说,杨开祥过世后,席氏“事姑以孝称”的同时,抚养儿子并请先生教儿子读书,聪慧的儿子不负众望而“名列胶庠”。席氏的儿子正是杨继贤。 由志文记载的杨继贤“卒以光绪十一年(1885年),年五十有九。”可知杨继贤生于道光六年(1826年)。志文有“配张孺人先处士二十余年卒”,可知其妻张氏大约故于同治四年(1865年)前的一两年间。由志书记载可知,至少到同治六年,杨继贤之母席孺人已经“守节三十年”!也就是说,席氏是在守节了三十年之后去世的。加上杨继贤三岁时父亲去世,可推知席氏去世时至少有五十岁,也就是大约是在咸丰九年(1859年)前后,而此时的杨继贤至少也已三十三岁。再由志文中“三岁即失怙”一句推知,其父杨开祥故于道光九年(1829年)。前文有述,“祥二十三岁卒”。那么,由道光九年上溯23年就是杨开祥的出生时间:嘉庆十一年(1806年)。 刘德全《谷城县志稿·卷六·孝行》中简略记载了墓主生前的事迹:“杨继贤,邑庠生。事母席氏孝。母卒,哭泣尽哀,庐墓三年。又念及曾祖母、祖母三代清节,请旌建三代节妇祠,刊石纪事。”这条记载上下贯通的把杨继贤家族交代的清清楚楚。 上述志书的记载和碑文记载“今上(光绪)八年,……绰楔合建三代节妇祠,伐石以纪其事!”的事实相吻合。值得注意的是,志书上“子树声邑庠生”和“名列胶庠”两句不仅说明了杨继贤的学业“树声”于邑庠生,他为其母“庐墓三年”更是“树声”于学校乃至当时全县。 从碑文中“姻愚侄刘元弼顿首书”一句可知,刘元弼是杨继贤的姻侄。按当地的叫法,杨继贤应该是刘元弼的干佬,刘元弼是杨继贤的干儿子。换言之,或者刘元弼的姐妹嫁与杨继贤之子,或者杨继贤之女嫁与刘元弼的兄弟。由“其子懋葙介吾友刘君元弼”推测,杨懋葙与刘元弼就是郎舅关系!盛康的刘家和五山的杨家都是当地的书香门第,在全县都是显赫门庭,从传统意义上说,他们是门当户对的。 干佬过世后由文韬武略的干儿子负责碑文这是再正常不过的了,而同为朝官的王荣先受好友之邀撰写此文更是情理之中的。何况杨继贤个人修为以及家史,足以让两位朝官大为感动,这或许就是两位朝廷命官能为一个乡民志传的表层原因。 王荣先在碑文里以平铺直叙的方式记述了处士的成长及其家事,“处士少孤,三岁即失怙。由其母席孺人,以上遡其祖母张孺人、曾祖母李孺人三世,俱以节著。”节母对处士管教甚严,“益教以读古圣贤人遗书,以求所谓事亲守身之道”。稍长,补邑庠生。当处士学业有成之时,却为尽孝道“不离开老人左右”而毅然放弃了科考,放弃了唾手可得的能够光宗耀祖的功名。“以故,自是绝意进取。居恒手一编,遇古人善言懿行,可为身世法者,雪纂露钞以尺寸计。”淡然了功名的杨处士并没有放弃学业,生活中仍然勤学不辍,遇到能为之身法的“善言懿行”,则抄写编辑成册,其手稿厚度竟然以尺寸计算。当母亲去世时他“哭泣尽哀,为庐墓焉!”……。这一连串的举动在现代社会是不可相像的,即使在礼仪之风盛行的封建社会也十分少见的。尤其是杨继贤为了纪念自己的母亲,他做到了常人难以做到的庐墓守孝。杨继贤生于道光六年(1826年)冬月二十九日,故于光绪十一年(1885年)冬月初八日,享年五十九岁。葬于均州(现丹江口市)连三坡父茔的左侧。其妻张氏,先他二十余年离世,终身未复娶。也就是说,杨继贤近四十岁丧偶,而终身不再续弦。他的种种德操对于封建统治者来说都有着极好的示范作用,因此备受尊崇。 在碑文里,肩负使命的王荣先以一个朝廷命官的身份对墓主及其一家给予了极高的赞誉,并对当时的社会不良世风进行了无情的鞭挞:“予尝闻之方先生百川曰:‘人之生也,受于天而有五性,附于身而有五伦。人于五性或蔽于一,则四者必皆有亏;人于五伦能笃于一,则其它必不远于礼。’叹自近今以来,正学不明,文字暧昧,伦纪庸行。理宜表章者,率支离涂泽污蔑,不堪卒读,甚且薄为无轻重焉!毋亦舍本逐末,新奇之患中于人心者然耶!”紧接着对处士褒扬道:“处士内行整饬,足错于古有道君子。而其先世彪炳大节,不绝如线,尤足以振立风化,厚浇励俗,为世道人心之一助。而予亦与有表扬之责,故乐为之书其大概如此。”这就是作为翰林院庶吉士的王荣先,一个朝廷重臣甘愿屈身为一个“乡野村夫”作墓表的根本原因! 那么,是什么样的“不良世风”让这位朝官在一个“村夫”的志文里大发感慨呢? 杨继贤离世的时间是清光绪十一年(1885年),按照当地风俗,在其三年满孝之后子孙就要为其立碑树传。根据碑文记载,这一年是光绪十五年,也就是公元1889年。 光绪中期的大清国,国力极度衰落,朝廷空虚,官僚腐败,外国列强大肆侵略,大清国到了内忧外患的危险时刻。与此同时,京城周围聚集了一大批新生的文化精英,他们直面现实,上书当朝以挽救朝不保夕的大清朝。 公元1888年,也就是为杨继贤树碑的前一年,最早接触到西方资本主义文化的康有为,把自己酝酿已久的变法思想于这一年的十月初八日第一次上书光绪帝,请求变法,吁请皇帝“变成法,通下情,慎左右”,以挽救国家的危亡。这次上书虽然“大臣阻格,不为上达”,光绪皇帝没能看到,但是在朝野以及民间产生了一定的影响。十年后的1898年,也就是光绪二十四年,农历戊戌年,以康有为为首的改良主义者,再次通过光绪皇帝提出了资产阶级政治改革,但是遭到以慈禧为首的守旧派的强烈反对,谭嗣同等6人惨遭杀害,变法仍然以失败告终。这次变法史称“戊戌变法”,也称之为百日维新。 十几年后的1911年,也就是王荣先为乡贤杨处士撰写碑文的二十二年,经营了近三百年的大清王朝轰然倒塌。作为晚清忧国忧民的一代“储相”,这也许正是王荣先及其同僚们最不愿意看到的。 斯人已去,物是人非。在我们无限感慨古人的贤达、睿智与孝道的同时,笔者也无不对谷城民间文化拾遗者胡学俭先生由衷的敬意!是他独具慧眼地经过几十年风风雨雨的艰辛搜集,才促成了今天的农家博物馆——胡家大院;是他用自己的勤劳和智慧,让这块铭记着清末两进士为弘扬地方风尚而屈就为乡耆志文的实物史料保存至今。正是因为胡学俭自小至今对民间遗存的文化资源的无私保护,才使晚清谷城偏僻的一位乡耆杨继贤事迹的实物史料得以完整保存。这种以文传道的行为,恰好切合当下中国文化自信的大政方针,是贯彻落实新时代中国特色社会主义社会文化方略的最好体现。 |