| 发布日期: 2021-11-24 字体:【大 中 小】 |

|

2020年春天,帅瑜写的散文《从这个春天出发》亮相《人民日报》;2021年夏天,他写的随笔《决战深山“刨穷根”》又被刊登在中共中央政策研究室的《学习与研究》杂志(第6期)上。作家、新闻人 、摄影家……多重职业,多元生活,让66岁的帅瑜,跻身于“斜杠老年”行列,多能多劳,乐在其中。 一只眼睛,同样可以看遍世界 帅瑜出生于湖北省襄阳市谷城县南河镇苏区村,1974年到原襄阳地区财贸学校读书,1976年参军,退伍后在谷城当地从事新闻工作。 1984年3月,帅瑜调入谷城报社,先后担任记者、编辑、总编室副主任,由于各项工作都干得出色,后被县委提拔为报社副社长兼副总编辑。

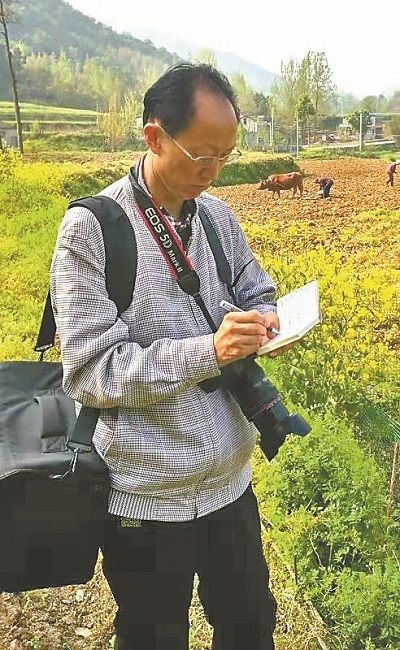

帅瑜深入山村采访。 高维益 摄 多年来,他跑遍了谷城的上千个山头,用一篇篇文字稿、一幅幅新闻照片,讲述着家乡的故事。在中央、省、市级报刊上发表新闻作品2000余篇,不少文字稿和新闻图片荣获省市及全国奖。 然而,正当帅瑜在新闻工作中奋力追求时,一场意外不期而至。 1989年,农历腊月二十八,晚上,因去南河镇苏区村采访,帅瑜遭遇车祸,左眼失明,右脸颊神经被割断。面对人生灾难,他彷徨过,但从没认输过。只要有笔、相机和那颗永远炽热的心,一只眼睛同样可以看遍世界。2010年,他写的《一个一只眼睛超越两只眼睛的人》,入选中国残联主编的《生命·阳光礼赞》一书。 2003年10月,随着全国县市报停办,帅瑜随即投入到文学创作中。经过两年日以继夜的写作,他以家乡南河山水为背景,创作出15万字的长篇小说《无约之爱》,在2007年被长江出版社出版。2008年,他加入湖北省作家协会。 退休后,帅瑜有了充裕的时间。他以更加饱满的热情,投入到新闻宣传和文学创作中,将触角伸向一个又一个山村。 扎根山村,笔触聚焦脱贫攻坚 2016年,帅瑜采写的五山镇马鞍山上致富带头人的通讯《范修启:马鞍山上共同致富人》、农民任吉明的通讯《谷城农民任吉明自费创办民营养老院》等,被新华网等媒体采用。 2020年是脱贫攻坚收官之年,他走进茨河镇杨村、青鞍山、马家湾三个省级贫困村,扎根山乡,挖掘线索,以脚底的泥土、纸面的温度,记录着那里的蝶变。 “凡事不能道听途说,一定要眼见为实”,这是帅瑜作为新闻人的坚守。 在那3个贫困村采访时,他一大早就出发,在这个村忙完后又赶紧前往下一个村,忙到下午两点才吃上一口饭……两个多月后,《决战深山“刨穷根”》一文出炉,并很快被中共中央政策研究室主办的《学习与研究》杂志刊发。文中,帅瑜详细报道了杨村老两口方桂元、钟明凤靠养猪脱贫致富、青鞍山村贫困户胡春辉开发魔芋产业基地等一个又一个脱贫故事,让人欣喜。 关注时事,紧盯民事。2021年7月,由湖北省作家协会主编、出版的脱贫攻坚报告文学集《收官决战》一书,收录了帅瑜采写的报告文学《云雾山上脱贫记》。 采访贫困村,经常会面临交通难题。每次到一些不通班车的村采访,爱人申玉兰都会开车送帅瑜。“这些年来,家人一直很支持我。2021年4月,我终于如愿考取了驾照。以后,我就可以自己开车,去我想去的地方,写我想写的东西了。”帅瑜说。 记录抗疫,作品登上《人民日报》 2020年春天,围绕“抗疫”,帅瑜将目光集中于医护人员和退役军人群体…… 与儿子隔着窗户相见的谷城县人民医院感染隔离病区的护士长莫芳,抗疫阻击战中的“蓝色尖兵”……当新闻人物与散文笔触发生碰撞,写出的定是别样的文章。 去年2月20日,帅瑜笔下的莫芳登上了《人民日报海外版》;去年3月4日,《抗疫阻击战中的“蓝色尖兵”》一文登上了《人民日报》11版头条。 “虽然,我不能像他们一样战斗在一线,但我用手中的笔,将这股正能量播撒进更多人的心里。”帅瑜说。 当疫情基本得到控制后,帅瑜迅速嗅到了“新生”的味道。他打开门,走向农村,跟踪当地茶业公司复工复产情况。以当地茶企吸纳不能出门打工的农民就近采茶创收的事例为主线,帅瑜发出了“从这个春天出发”的声音。去年4月8日,这个声音,通过《人民日报》“大地”文学副刊被不断扩散。 不到半年的时间,帅瑜的作品6次登上《人民日报》,他将一切收获的原因,归结为“热爱与追求”。 恋上摄影,镜头定格时光记忆

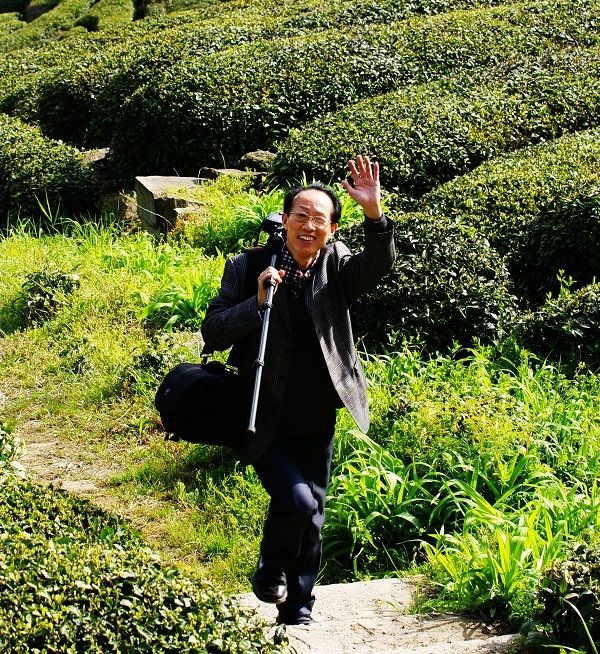

肩扛摄影器材的帅瑜。王玉美 摄 除了擅长写作,帅瑜还是一位摄影发烧友。 1982年,帅瑜在谷城龙滩公社当新闻报道员。“搞新闻工作要双管齐下,不仅能写,还得会照。”为此,那时月工资还不到30元的帅瑜,花费了100多元积蓄,咬牙买下人生第一台相机——120胶卷相机。 “那时一个胶卷,只能拍12张照片,所以每按动一次快门,都要格外小心。”帅瑜说。 大山里想学摄影,没教材,没老师,帅瑜回忆道,自学过程中,最难的就是冲洗胶卷。 龙滩的晚上没有电,只能靠点煤油灯照明。为此,帅瑜用黑布遮住窗户,用红纸罩住油灯,将寝室改成“暗室”,一边摸索,一边学习。好几次,因不会冲洗,胶卷都曝光了。直到两个月后,帅瑜才渐渐摸到了门道。 为了不耽误新闻时效,他经常干到半夜,“照片一干,就赶紧附上文字说明,寄给《襄阳日报》。”帅瑜说。 刚到谷城报社工作时,帅瑜的身上经常背着两台相机。他回忆:“一台是单位配的,用来拍黑白照片。另一台是我自掏腰包买的,用来拍彩照。” 截至目前,他已换了6台相机。曾经的老“伙计”们,带着满满的回忆,被他小心珍藏着。 《美的向往》《丈夫推妻三十年》……每每回看那些带着故事的照片,帅瑜的嘴角总不自觉地上扬。 “我想,我只要还能动,就会一直写下去、拍下去。与其他无关,只因热爱与追求。”帅瑜说。 作者:孔苏阳 朱月皎 来源:学习强国 责任编辑:严华萍

|