| 发布日期: 2021-11-26 字体:【大 中 小】 |

|

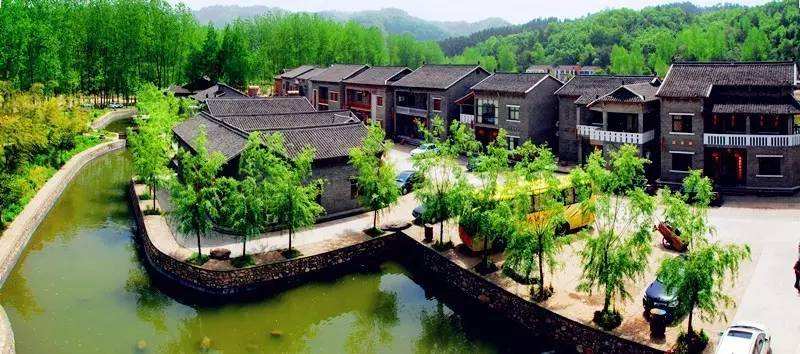

到达襄阳谷城县堰河村,走进一条干干净净的乡间小道,两岸小楼错落有致,有几家商铺,还有几家制茶和制作手工艺品的作坊。透过云层的阳光均匀地落在路面和房顶上,营造出梦幻般景致。不禁想起了孟浩然的《过故人庄》。 路上听朋友介绍,二十年前的堰河村,“见山山秃头,见路路断头,见河河断流,见人人犯愁”。为什么会出现这些情况呢?因为堰河村耕地面积少,百分之八十都是山地,粮食不够,没有钱花,怎么办?上山砍树,砍得山不像山、树不像树、农民不像农民、日子不像日子。1992年,在外工作的年轻人闵洪艳临穷受命,回村担任党支部书记。望着并不险峻的山峦,他觉得不对劲,有山有水的地方不应该受穷啊,问题到底出在哪里?距此不远的地方有个薤山,同堰河村在同一个纬度上,那是神农尝百草植五谷的地方,也是李时珍尝草问药的地方,也就是说,薤山有的,堰河也可以有。这个发现点燃了年轻人的灵感,靠山吃山,不是被动地靠,被动地吃,不是坐吃山空,不是杀鸡取卵,而应该把山养护起来,让山恢复山的功能。 朋友一边介绍,一边领着我们参观。早就听说堰河村有个“人民大会堂”,一直想象那是个什么样的建筑,走到一片竹林前面,朋友说,到了。举目望去,看见竹林里面整整齐齐地码着一些石头,就像队列中的士兵,竹林边上竖着一块牌子:堰河人民大会堂。朋友告诉我们,这就是闵洪艳最早问计于民的地方,民主选举、表决、制定发展规划和村规民约,都在这里。就是从这个露天的“人民大会堂”出发,堰河村开始种树、种茶、种药、种蘑菇、兴办手工作坊、打造农家乐生态餐饮……十几年间,已经苍老的山峦焕发了青春,群众的手上有了积蓄。

2003年,一位名叫孙君的画家来到堰河村,此人同时也是一个热心的乡村建设志愿者。堰河村的变化让他欣喜。可是,在村里走了几遭,孙君发现了新问题。这个正在奋力脱贫的山村,路上污水横流,蚊蝇成群。走近农家,主人倒是热情,端水的手指甲缝里洋溢着泥汤。想上个厕所吧,厕所和猪圈同在一个屋檐下,还没有进去,一股杀伤力巨大的怪味扑面而来,让人望而却步。 一番实地考察之后,孙君向闵洪艳建议,从垃圾分类开始,养成文明卫生的习惯。在过去的若干年里,不要说农村,很多城市人都是同垃圾生活在一起的,让农民进行垃圾分类干什么?就连村干部都纳闷,为什么新农村建设要从环境治理开始?我们有什么好处? 在“人民大会堂”,孙君给村民们讲,环境治理好了,有人来啊,来买茶买肉买鸡蛋啊,来旅游啊,来送钱啊。村里那么脏,谁敢买你的东西啊。这么一说,村民明白了,是啊,清扫庭院,窗明几净,这才是待客之道啊。经过不厌其烦地说服和软硬兼施的努力,堰河村的垃圾分类终于一波三折地推进了,这在中国乡村,可以说是开风气之先。 垃圾分类,同经济发展有什么关系呢?十几年后我们看得比较明白了,堰河村从垃圾分类和建造沼气池开始,实行环境治理,“山上有树,树上有鸟;河里有水,水里有鱼”。环境美了,心态美了,产品美了,服务美了。名气渐渐传出去,有人来采买,有人来旅游,有人来投资。茶叶、杜仲、板栗、蔬菜等农副产品陆续流入城市,换来了金钱,换来了住宅、公路、景区、农家乐、天艺茶庄、生态旅游经济专业合作社…… 建设美丽乡村,发展经济固然重要,但是最重要的还是心灵的建设。老话说,“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”,在堰河村,似乎也可以把这句话反过来说,“知礼节而仓廪实,知荣辱而衣食足”,这大约就是堰河村坚持环境治理先行的理论基础。 还没有离开襄阳,我就同孙君先生取得了联系,多次微信交流,查阅有关资料,初步判断,这个画家是站在审美的立场上来构建他的乡村建设理想,他选取的切口是“美”——以美养善,以美养真,以美养富。将近一百年前,蔡元培先生也提出“以美育代宗教”,梁启超、晏阳初、鲁迅、梁漱溟等人都有通过教育、文化、文艺开启民智、改良民族精神的想法。但是,真的下手,千难万难。不难想象,孙君在推行他的乡村理想的时候,一定会遇到诸多阻力、质疑、误会乃至反对。我和此君至今未曾谋面,想象他的时候,脑子里出现了两个意象——在地下,这个人就像蚯蚓一样,挖穴松土,改良土壤,从延庆的碓臼石村、信阳的郝堂村到襄阳的堰河村,很多地方都留下了他不屈不挠的身影;在地上,他就像唐·吉诃德,高举理想的长矛,向乡村旧的观念、思维定式、生活习惯做斗争,指手画脚,出谋划策,急眼了还亲自动手砌墙做示范。在同当地干部群众座谈中得知,孙君是受欢迎的,是得到群众敬重的。尽管他的一些观点我不太理解,我仍然敬重他。 孙君先生有一句话说得好,大事要从小事做起。从地图上看,我发现堰河村的小事还真不小,襄阳地区百分之八十版图在汉江流域,两岸的每一滴水都会进入汉江,汉江是南水北调的源头,从这个意义上讲,堰河村的治理,是爱国行为。 回到北京快一个月了,我的脑海里仍然不断地浮现堰河村的青山绿水,堰河的“人民大会堂”,堰河人知足常乐的笑脸。堰河给我们的启示是多方面的,我个人有几点思考: 把农村建设得像农村。一方水土养育一方人,一方人也养育一方水土。任何一块土地,都有自己的特点和个性。农村就是农村,我们不可能在短时期把农村建成城市,这样做似乎也没有必要。我们永远需要广袤的农村,需要既拥有了物质财富,又不乏精神财富的农民。我反对“乡乡办工厂,村村冒黑烟”。农村的工业,应该是本土化、手工化、作坊化,主体是农副产品加工制作。堰河村靠的不是工业,不是商业,靠的还是农业、林业和旅游业,就在脚下的土地上做文章,就用农民之手做文章。到了今天,堰河村已经成为全国乡村治理示范村、国家森林乡村。这里不提供机械和电子产品,这里提供美景、美食、美梦、美好的心情和负氧离子,提供诗意栖居,提供安全和健康。 把农民还给农村。新中国成立后,农民手里有了土地,并走上集体化生产的道路,只是因为多种原因,走了一些弯路。那时候百废待兴,没有成功的经验,谁也不能保证前进的脚步万无一失。归根结底,农村发展还是要依靠集体协同作战。堰河村于2007年成立了生态旅游经济专业合作社,百分之九十八的村民已经入股合作社并获得分红。我问当地干部,堰河村外出打工的多不多,答案是,不多,我们自己的人手都不够,我们不仅要让本村的年轻人回来,还要吸引城里人来堰河工作。听了这话,我很高兴。我想,用不了多久,农村建设好了,城乡、贫富和工农差别进一步缩小了,大家就不用都往城里挤了。随着农民工陆续返乡,城市建设和乡村建设,就会进入一个理性、科学、健康的新阶段。 把自信还给农民。千百年来,很多人以“跳出农门”作为改变命运的基本目标,无论是古代的科举还是当代的高考,无论是过去的“学而优则仕”还是今天的进城打工,远离土地几乎成了学生和家长的集体无意识。诚然,从眼前看,城里人比农村人待遇好、便利多,可以想见,这些差别并不能持久,也不应该持久。党的十九大提出乡村振兴战略,激活了土地的潜力,乡村已经发生了巨大变化,教育、医疗、养老等公益事业正在得到改善,乡村学校不仅能够培养自食其力的劳动者和创造者,照样能够培养出精英。随着城乡一体、统筹兼顾的保障机制进一步落到实处,城里人享受的待遇,农村人很快也会享受到。到那时候,更多的人作别“跳农门”,愿意成为普通的劳动者,成为环境的卫士、土地的公仆、生活的主人。到那时候,更多的城里人愿意到乡下来工作,到乡下来享受美好的生活。到那时候,乡村将会焕发出蓬勃生机。 作者:徐贵祥 来源: 长江日报 责任编辑:翟竞

|