| 发布日期: 2022-12-18 字体:【大 中 小】 |

|

“双雄会”李自成(左)张献忠铜像 帅瑜摄 谷城,既是地名,又是县名,还是城名。 谷城,是一座名副其实的历史古城。其历史之久远,说起来让人大出意外。 早在春秋战国时期,就有了谷城,不过那时不叫“谷城”,而是叫“谷国”。 国史《春秋》曾记载:(桓公七年)“夏,谷伯绥来朝。”《春秋》为先秦六经之一,是我国现存最早的一部编年体史书,由孔子修订而成。文中所说的“谷伯绥”,就是今天的谷城而在当时却为谷国的国君。谷城历史之悠久,仅此六字就足矣。 谷国,在周朝为诸侯世国之一。国君即“谷伯,姓嬴,名绥,谷人。”谷人,也就是谷城人。

1914年“甲寅知事帅修”即帅培寅修墙砖 早在3500年前,殷商时期便建有谷国。 “周武王伐纣,灭殷商,建立周朝,裂土分封149个诸侯国,除分封有功诸臣及皇室宗亲外,对南方有归顺之意并已存在的氏族部落、诸如谷国也予以承认。”(湖北社科院刘玉堂语) 西周封嬴绥为谷伯,时为谷国。不过,当时的“国城”,是在今天谷城三岔路附近的谷山上,并非是在今天靠近南河的这个县城里。谷山,也不像南河里的山那样高,而是一排黄土包。站在这排黄土包上看汉江,一目了然。 过去,谷山上还有城基,还有祭祀谷伯的祠、庙等。非常可惜的是,这些遗迹均在文化大革命“破四旧”时被毁掉了。 当时,谷国的地盘有多大?按《礼记·王制》记载:“天子之田方千里,公侯田方百里,伯七十里,子男五十里。”“伯七十里”,谷国也就是方七十里左右。今天,从谷城县城到茨河出境,也就七十里。那时的七十里,与今天的七十里,竟然如此巧合。 那时诸侯国很多,有一百多个,生生灭灭,在历史上无一字记载的比比皆是。谷国有此记载,真是一件了不起的事。这为今天乃至今后考察谷城历史渊源,提供了文字上的确凿证据。 很可惜的是,谷国当时没有强大起来,后被楚国吞并,时间是在“楚文王元年至十九年(前689至前671),文王兼并侯国42个,谷伯国亦被楚灭。”谷国虽然没有了,但是这个地盘还在,地盘上的人民还在。 时光到了公元前224年,楚国又被秦国所灭。秦国实行郡县制,公元前221年,我们谷城这个地盘,便立名为“筑阳县”,归南阳郡管辖。从此,“筑阳”这个县名,便来到了人们的生活中。 这时的“县城”在哪里呢?据出土文物和历史文献考证,此时的“县城”,已迁移到今谷山公园山下。这里需要说明的是,今天的“谷山公园”的“谷山”,可不是谷国城址的“谷山”。这个“谷山”是近年来才改的,本名叫阙林山,亦叫开林山。清乾隆《襄阳府志》载:“阙林山:县西北四里,今名开林山。(南朝宋盛弘之)《荆州记》:筑阳县八里,有开林山是也。《隋书》注亦作阙林山。山下为筑阳侯国,乃汉封萧相国何少子延为侯邑也。” “筑阳”这个县名,从何而来?原来,今天谷城的北河,在当时叫筑水,筑阳的县城,正好位于于筑水之阳,便起名为“筑阳”。正如唐代颜师古所说:“今谷城县在筑水之阳。” 2022年6月,有人问我“筑水”之名,从何而来?今在此再作一次回答:据《明史·地理志》载:“竹山县之西,有筑山。筑水出焉。流入房县。经谷城县治,东南注于汉。”原来,筑水出自竹山的筑山,流入房县。而我们谷城在改革开放后出版的两部《谷城县志》也均说“北河出自房县”,这与《明史·地理志》所言相符。 至此,“筑阳县”这个县名,从秦朝一直用到隋朝初。期间,只有三次变更为“宜禾”、“泛阳”、“义成”。直到公元598年,也就是在隋朝开皇十八年,才改名为“谷城县”,时属襄阳郡。从此,“谷城”这个县名一直用到今,再也没有变过。

谷城文风亭 (网上图片) “谷城”的县名,一直没有再变。那么,谷城县城变过没有? 如今,谷城时常都有人说:“今天的县城,是在明洪武二年即1369年,由知县方文俊首创的土城。”其实,这种说法是不对的。 据清乾隆五年即1740年主修的《湖北下荆南道志》载:“县经元乱,无城。明洪武二年,知县方文俊创土城。”民国十五年即1926年的《谷城县志》也是这样记载的。志书所说的“明洪武二年,知县方文俊创土城”这句话的前面,还有一句话,即“县经元乱,无城。”这就是说,谷城县城是在经历元代战乱后才没有城的,而不是说过去从来就没有城。 清道光年间的谷城岁贡生方其敬,在其《筑阳怀古》的诗中写道:“此地从来用武乡,延岑乱后故城荒。”延岑是谷城县城人,死于公元36年。刘秀的部队在公元29年6月曾与延岑在今谷城县城打过仗,致使“故城荒”,这就说明谷城县在公元29年时就有了城池。这样算来,谷城县城应该有近二千年的历史。 更能说明问题的是,宋代欧阳修时任乾德(今老河口)县令,跟谷城县令狄栗关系密切,时常来谷城相聚,他曾在1038年写过一篇著名的《襄州谷城县夫子庙碑记》,文中有这样的话:“谷城令狄君栗,为其邑未逾时修文宣王庙易于县之左,大其正位,为学舍于其旁,藏九经书,率其邑之子弟兴于学。”后来有人考证,这个“文宣王庙”就在今天的谷城县一中附近。这就说明,至少在宋代,谷城的县城就在今天老县城的位置吧?从此时至今,谷城县城也有984年,近千年历史了,而不是有些人不读史、不考证就断章取义所说的“谷城县城是在明洪武二年才开始修筑的土城。”

1973年的鸭子坑(网上图片) 在明代以前,谷城县城到底有多大?笔者查阅史料,暂未发现有明确记载,好在后人对明代时期的几次建城记载有史。 据《湖北下荆南道志》载:“县经元乱,无城。明洪武二年,知县方文俊创土城。成化初,知县王溥增筑。周六百八十四丈,高一丈二尺,厚五尺。成化十六年,知县段锦创迎曦、观澜、通仙三门。正德十年,知县康琮甃以砖,高一丈五尺,厚一丈,池深二丈,阔如之。后水泛城圮,知县杨文焕、苏继文相继修砌。万历四年,知县王执中增建西郭门,增高三尺,凿深城濠。崇祯己卯,献贼掘平,知县阮之钿死之,巡抚宋一鹤、抚治袁继咸委保康知县陶懋中甓之。” 现存的谷城老城区,为明洪武二年即1369年由知县方文俊创土城。方文俊,浙江兰溪人,是明朝谷城的首任知县。他来谷城上任后,即在原来被毁坏县城的基础上创建了土城。 据1926年的《谷城县志》记载:“县城周三里有奇,六百八十四丈,高一丈八尺,厚一丈,门四(旧门三)。东迎曦,南观澜,西通仙、西郭。(无北门)。池深二丈,阔如之。经元乱无城,明洪武二年,知县方文俊创土城。成化初,知县王溥增筑。十六年知县段锦创修三门。正德十年知县康琮甃以砖,凿池。知县杨文焕、苏继文相继修。万历六年知县王执中增高三尺。(旧址一丈五尺)建西郭门、浚濠。崇祯十二年献贼叛,掘平之。巡抚宋一鹤、抚治袁继咸檄保康县知县陶懋中署谷城令,甃复。雍正二年夏大水,东南城圯,知县杨大中补修。乾隆元年郭门颓,知县舒成龙改修。咸丰六年红巾贼焚毁,同治六年知县承印补修。”

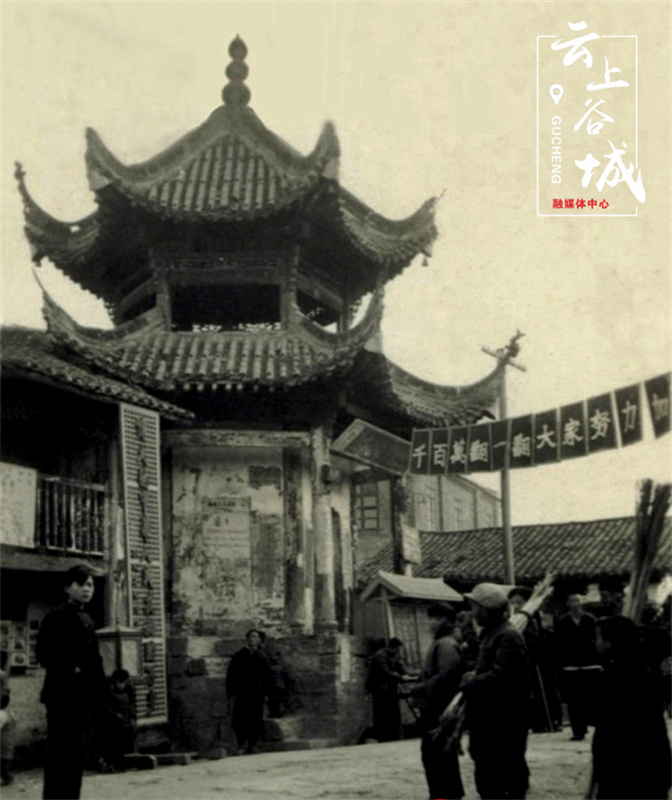

天井院屋顶。帅瑜摄 从这一段文字记载来看,谷城县城的毁与建,与1740年的《湖北下荆南道志》记载的谷城县城毁与建基本相同,只是《湖北下荆南道志》记载的详细一些。 谷城县城原貌呈椭圆形,土城墙周长仅二千二百八十米,高六米,厚三点五米。 据考证,谷城县城旧土城在明成化初即1465年,又由知县王溥增筑周二里,髙一丈二尺,厚五尺。 成化十六年即1480年,知县段锦创修了三个城门。 正德十年即1515年,知县康琮拓旧址筑砖城,髙一丈五尺,厚一丈,池深二丈。后水泛城墙坍塌,知县杨文焕又增修。 隆庆二年即1568年,知县苏继文对县城又进行修砌。 万历四年即1576年,知县王执中修完増建西郭门,周回加髙三尺,凿深城濠。 明崇祯十二年即1639年,农民起义军张献忠,在谷城再次反叛明朝,掘毁城墙,把县城荡平。 据清·乾隆《襄阳府志》记载,1638年,张献忠在谷城向明王朝诈降,把四万人部队分布在谷城四郊,“遂掠及阛阓,稍拒,辄挺刃相向,日有死者……”阛阓即街市、街道、店铺,意思是说,张献忠的部队在谷城县城的街市抢掠,市民稍有反抗,即被砍杀,每天都有死者。“五月,献忠叛,杀知县阮之钿,隳谷城。”即1639年五月端午这天,张献忠在谷城再次反叛,很快打垮守备谷城的官军,杀了知县和巡按御史,拆毁城垣。张献忠在离开谷城时,把官府上下大小官员向他索贿的名单、数字和时间,详细写在城内外的墙壁上,让百姓看清明朝政治的腐朽。 从这些记载中,我们可以清楚地知道,谷城在1639年时也是有县城的,也是有街市的。街道、城垣、城内外墙壁等,一应俱全。 张献忠离开谷城后,朝廷巡抚宋一鹤、抚治袁继咸檄保康知县陶懋中署谷城令,造砖修砌了县城。 尽管在历任知县中,不时有知县维修县城,但是到了清代顺治年间,谷城县城仍然衰败不堪。 比如在顺治五年即1648年,山东恩县人刘楷赴任谷城知县。当他千里迢迢来到谷城县城,所看到的是萧条零落,不禁感慨系之,于是他赋诗道:“落落筑阳地,参差略有基。圣宫仍瓦旧,官舍用茅为。……” 这首诗的意思是,(当我)来到筑阳县城,所看到的是一派稀疏零落;长短高低不齐的屋舍和墙壁,还算是有一点基础;矗有孔子像的文庙即谷城夫子庙,遭流贼残毁,瓦都破旧了;就连办公的县衙的房屋,寒酸得竟然用茅草遮盖着。 刘楷还在另一首诗中,对谷城县城的寒酸写道:“奉命星轺至谷邱,野皆荒草署皆蘨。……”意思是:朝庭任命我为谷城知县,奉命来到谷城,所见到处都是荒草,就连署衙的荒草也长的非常茂盛。 对于谷城的衰败,清代谷城士子郭宇恢在其《筑阳赋》中也曾感叹道:“荒烟蔓草,累土为茔。情深禾黍,系感慨乎荒城。” 一个朝代的灭亡,一个朝代的诞生,大都要经历血雨腥风。明朝的灭亡,给谷城这个鄂西北的县城带来巨大的灾难,从这位知县的诗中可知一二。谷城县城横遭此劫,皆缘于张献忠部队的破坏。 清朝是从1644年开始的。四年过去了,谷城县城还是这么荒凉,由此可见,清代初期的谷城县城,是个什么样子。 刘楷上任后,立即对“谷城夫子庙”进行了修缮。这在乾隆二十一年即1756年,来谷城任知县的浙江平湖县的举人周锡龙,在1758年写的《修建谷城县儒学碑记》一文中有记载:“宋之学在县治左,明万历初迁学于县治东南。迨流贼残毁之余,修复于顺治己丑知县刘楷也,重建于顺治之庚子知县卢雍也。岁月既久,栋折垣颓,将事之顷,莫不恧焉伤之。” 进入清代,在雍正二年即1724年夏天,谷城发大水,东南城倒塌毁坏,直到雍正六年即1728年由知县杨大中补修。乾隆元年即1736年郭门颓,知县舒成龙改修。 说到谷城县城的修建,就不能不说到曾有一处著名建筑物“文风亭”。据清同治六年即1867年《谷城县志》记载,此亭原叫“浩瀚亭”。后人、包括我们今天的人,不少人都说是“建于清初”,这个“清初”,到底是哪一年?很多人都不得而知。其实,只要认真读一读由我编著的《古诗古文说谷城》一书中收录的《创建浩瀚亭记》一文就知道了。 《创建浩瀚亭记》一文,是孙福海撰写的。孙福海,山东荣城人,咸丰五年即1855年任谷城知县。孙福海就在这一年,主持建造了浩瀚亭。该亭属亭台式建筑,三层结构,八角六方,雕梁画栋,飞檐绿瓦,高约十丈(一说高二十余米),两米高的亭基,全用大石砌成。正亭一大间,门额上嵌着“浩瀚亭”三个大金字。亭顶倒悬浮雕龙凤斗檐,琉璃瓦盖其上。亭角上各系一个铃铛,风吹来时,铃铛叮叮当当,响彻四方。在当时,登此亭可俯瞰全城。这就说明,谷城县城其时并不大。当时有民谣说:“进城不看亭,白白来谷城。”

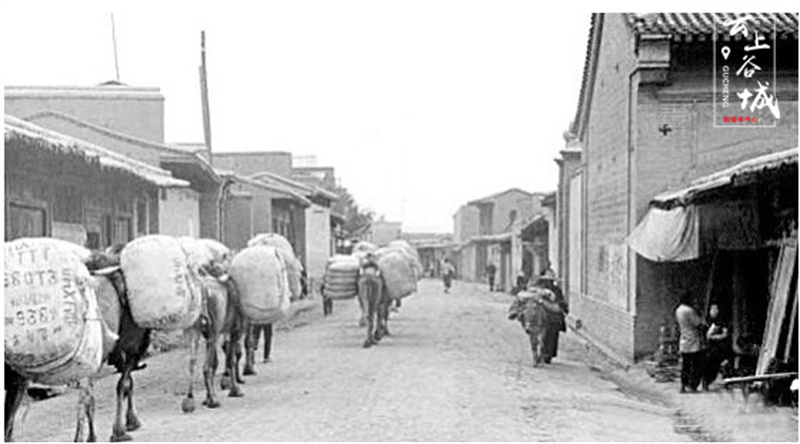

谷城老街 帅瑜摄 在上个世纪六十年代,此亭也是被毁于文化大革命。文化大革命前前后后共十年,文风亭到底毁于哪一年?经过我多次考证得知,此亭先于1966年7月间破“四旧”时被谷城第一中学的学生砸坏,同时砸坏的还有江西会馆,尔后又在1968年被彻底拆除。这座让市民引以为傲的浩瀚亭,在谷城县城矗立了113年。 也就是在孙福海当知县的第二年,即1856年9月,谷城县城又遭到襄阳红巾军的焚毁。直到同治六年即1867年,才由知县承印补修。 到了中华民国四年即1915年,知县帅培寅对谷城县城作了一次大修。原城内有东南西北四城门,除北门外,有三城楼,城楼系砖木结构、宝盒式二层歇山顶建筑,高10米。 此后,谷城县城就没有兴与毁的记载了。 到了1948年,谷城县城再一次承受着战火的洗礼。这年7月,刘伯承、邓小平率领的“刘邓大军”发起“襄樊战役”。谷城虽然远离襄樊一百四五十里,但攻打襄樊的第一仗,却是在谷城掀起。 为了首先扫清襄樊外围的敌军,6月28日,刘邓首长电示陕南军区司令员刘金轩,令军区部队及陕南12旅一部分控制谷城,防敌逃窜。于是,陕南部队急速向谷城挺进,7月3日拂晓发起谷城战役,歼灭了盘踞在谷城的康泽的163旅488团,谷城县城首次获得了解放。陕南部队又从谷城出发,奔赴襄樊投入到战役。刘伯承司令员在总结襄樊战役时说:“陕南12旅截断谷城,起了初战胜利的决定作用。” 此次战火,国民党军是否有无毁坏谷城老街和城墙,没有史料记载。

摄影爱好者在拍摄谷城老街。 帅瑜摄 郡县治,天下安。县城,是一县政、经、文之枢纽,也是一县民众精、气、神之中心。一座县城的衰败与兴盛,不仅印证着各个朝代社会的政治与风气,更反映着各个朝代治理的混乱与清明。政清,才是人们理想的社会。政清,才能人和。谷城县城,亦是充分的明证。 帅瑜简介:湖北省谷城县委宣传部退休干部、县政协特聘文史委员、省作协会员、中国散文学会会员、中国小说学会会员,出版有长篇小说和散文集,有短篇小说获奖,散文在《人民日报》、《光明日报》、《湖北日报》等报刊上发表。 通讯员:帅瑜 来源:谷城县融媒体中心 编辑:谷轩|责任编辑:冷晶晶 审核:余运超 琚晓青 |