| 发布日期: 2025-04-27 字体:【大 中 小】 |

|

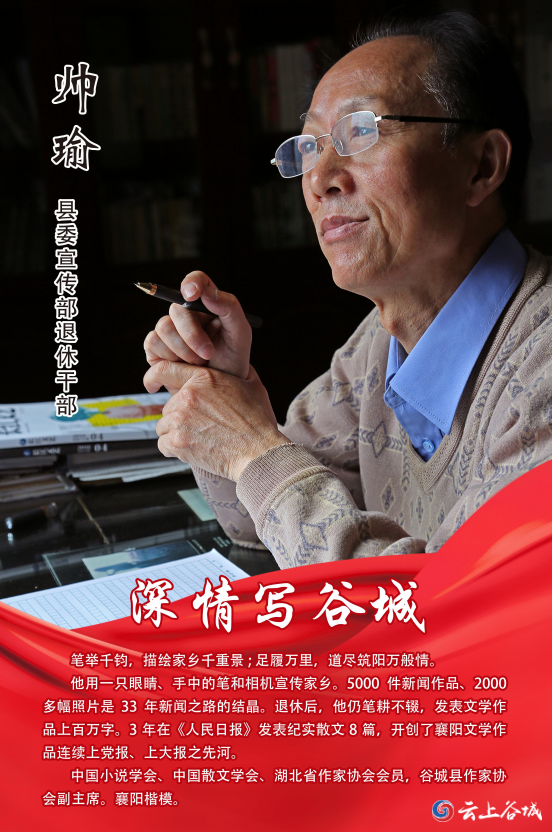

一排书柜靠墙而立,一盆吊兰向阳而生。在不足10平方米的小屋里,堆满书籍、摘抄本、剪报,以及一摞一摞的采访本。 在这里,帅瑜用一只眼睛书写谷城。采写新闻5000余件,在中央、省级媒体发表2000余件;坚持文学创作,在国家、省级出版社出版著作3部。

1 1955年,帅瑜出生在南河镇苏区村。穷,是他儿时最深刻的记忆。因为穷,一双黑胶鞋,大姐穿了二姐穿,轮到帅瑜穿时已经全是破洞。冬天,鞋底塞上稻草,走到学校全部湿透,脚冻肿了走不成路,老师心疼他,把自己的鞋子送给他穿。 因为穷,14岁的帅瑜辍学回家务农,和大人们一起上工劳动挣工分。在老家务农的6年里,挑粪、插秧、背红薯、收麦子、挑稻谷捆子……一年四季都有干不完的农活。这极大地磨炼了帅瑜的筋骨,他在苦难中学会了坚韧。这些经历丰富了他的人生,也成为他日后创作的不竭源泉。 干农活再苦再累,帅瑜也没有丢下读书的习惯。无书可读了,他就看废报纸、破字典、烂书。凡是能看的东西他都看,梦想的种子悄然种下。 1980年,他从部队退役回乡,在龙滩公社做新闻报道员。他攒了几个月的工资,买了一部海鸥相机和冲印设备,自学摄影、冲洗技术,开启了新闻写作和摄影生涯。 20世纪80年代,龙滩公社自己发电,一到晚上12点就停电。帅瑜白天翻山越岭采访,晚上就在煤油灯下熬夜赶稿。 距龙滩几十里外的盛康镇上有电,帅瑜就找盛康的朋友,想到他家冲洗照片。朋友被他的精神所感动,满足了他的要求。 此后两年间,帅瑜从龙滩码头坐两个小时的船,再乘半个小时的班车,来到盛康镇上,在朋友家冲洗、放完照片,常常已是凌晨三四点。他就和衣靠在椅背上,眯到天亮再赶紧回去上班。 出于对新闻宣传的执着和拼搏,帅瑜克服了重重困难,采写的稿子像雪片一样,从龙滩大山里飞出,隔三岔五地变成省、市报纸上的新闻。 2 1984年春,《谷城报》复刊,帅瑜被选调到报社工作。他特别注重“脚板子底下出新闻”,风雨兼程跑新闻现场,挑灯夜战写稿、冲洗照片,因为干得太苦、太累,以至于身体单薄得不足百斤。时任谷城县委宣传部副部长胡立华称赞他是“拼命三郎”。 正当事业蒸蒸日上时,一场灾难突然降临。 1989年底,帅瑜在采访途中突遇车祸,左眼球被摘除,脸上皮肉被豁开,颜面神经被切断。他几乎走不了路,看什么东西都是双的。 疼痛,无助,绝望,帅瑜把头埋在被子里失声痛哭。才34岁啊,心中的事业如日中天,两个孩子还是幼儿,自己却成了残疾人,人生从此不再有坦途。难道理想就此止步?难道未来再没希望? “不!绝不向命运低头。”擦干眼泪,帅瑜告诫自己,不能被痛苦打倒。休养半年后,他重新拿起笔和相机,投入到采访中。 可是,从前习以为常的工作,现在明显感到吃力。晚上写稿子,右眼干得要命。医生劝他不能过度用眼,以防右眼受损,他却在心里坚定地说,搞新闻就是要吃苦,一只眼睛同样能干好工作。他一如既往地拼搏着,从记者、编辑、总编室副主任到副社长兼副总编辑,始终保持旺盛的激情。 在报社工作二十年间,帅瑜每年春节都在基层采访,大年三十从没和家人一起团圆过年。 在新闻工作中,帅瑜练就了十八般武艺,简讯、消息、通讯、言论、新闻图片等多种体裁的稿件,不断在《襄阳日报》《湖北日报》《经济日报》《农民日报》《人民日报》、新华社等新闻单位发表,每年发表的文字和图片有200多篇(幅)。时任人民日报社副总编辑保育钧曾赞扬帅瑜:“一个山区县报记者,一年能在人民日报发照片5幅之多,这真是了不起!有的县市一年还发不上一篇呢!” 3 帅瑜的文学创作,始于上世纪70年代。 1973年10月12日,在大山里务农的帅瑜收到了县文化馆寄来的用稿通知:你最近寄来的诗歌,经修改后在县宣传橱窗上刊用。正是这篇“发表”在橱窗上的处女作,让文学的种子在帅瑜心里生根发芽。 在报社工作期间,帅瑜的全部精力投入到新闻宣传中,无暇顾及其他,但文学创作却像旷野的风,时不时地撩动他的心弦。 南河流域是帅瑜的家乡,当时也是襄阳最贫困地区之一,他心里一直想以文学的方式助力家乡脱贫。2007年,他耗时两年,创作出以南河自然山水为背景的15万字的小说《无约之爱》,在长江出版社出版。这部以谷城本地素材的长篇小说,出版后就被省图书馆收藏。 “我知道我是从哪里来的,因此我的笔触总是伸向那里,我的情感也总是倾注在那里,我的文学脐带也总是连着那里。这正是我创作的不竭源泉。”帅瑜深情地说。 他的作品散发着浓郁的泥土芬芳。 2015年1月,帅瑜退休了。本该安享晚年生活的他,从此醉心于文学创作。 这一年,帅瑜把自己写谷城的50多篇散文,汇集成36万字的散文集《生活的回望》。书中大多数篇章以纪实手法,写家乡谷城,写父老乡亲,歌颂谷城的变化。帅瑜说:“父老乡亲在这方土地上,默默无闻地劳作了一生。他们用自己的血汗,为国家做出贡献。今天,我把他们写进书中,可以留传给后世了。”《生活的回望》由中国文联出版社出版,中国散文学会副会长兼秘书长王宗仁先生作序。国家级出版社出版谷城作者的散文集,这在谷城还是首次。 谷城历史悠久,文化底蕴丰厚。帅瑜说,作为一个谷城人,如果不知道谷城的历史文化,说不出一段谷城的古文,背不出一首谷城的古诗,实在是遗憾之至。三十多年来,帅瑜不管在什么地方,只要发现与谷城相关的古诗文,立即抄录下来,哪怕是一首诗、一篇文章,也从不放过。穷年累月,他搜集到的古诗文也丰盈起来。他要选注一部谷城古诗古文的书,把散落在历代古籍中、隐藏于犄角旮旯的谷城古诗文经典汇集起来,供人们阅读、研究和使用,也为后人留下一部谷城的古诗文经典书籍。 “要为谷城编一部古诗古文书”的朴素想法,跃升到“要为谷城古诗古文续命”的高度,这就是他的大愿。2018年,他集三十年搜集之苦,两年选注之功,把上至春秋战国,下至清朝末期,写谷城的经典古诗古文,进行甄别、汇集、校勘、注释,编著成49万字的《古诗古文说谷城》一书。 为了让所有人都能读懂谷城悠久的历史文化,帅瑜对每一首古诗、每一篇古文、每一个古典词语、每一个不认识的生僻字,一一做好注释。白天干一整天,夜里还得加班到一两点。为了准确解释一句话、一个字,他不知熬过了多少个漫漫长夜。 这是谷城有史以来第一部全面搜罗、翔实注释的古诗文书籍,也是自有文字以来,记述谷城独一无二的优秀历史文化书籍。此书2018年在湖北人民出版社出版,湖北省社科院原副院长刘玉堂先生在该书序言中说:“帅瑜甘于淡泊,历尽千辛万苦,查阅收集文献,考证鉴别真伪,这是以工匠精神,为谷城优秀传统文化续命。” 退休后成了高产作家,帅瑜被选为县作家协会副主席,还被湖北省作家协会、中国散文学会、中国小说学会、中国报告文学学会、中国民间文艺家协会、中国传记文学学会吸纳为会员。 4 帅瑜书房的灯总是亮到很晚,他每天都在散发着书香的书房遨游到凌晨。他的这扇窗户,被邻居们称作是“有光的窗户”。 如果说采写新闻是因为职业所致,创作文学作品是出于爱好使然,那么毕生致力于宣传谷城,则是源于对家乡最深的爱。帅瑜说:“我是谷城的儿子。” 写汉江,他说:汉江流淌的是一河的诗。写红色传承,他说:谷城永远是红色的,那是洒满烈士鲜血的土地。写老家的母亲们,他说:她们里里外外都是一把手,一年四季都和男人们一起干着繁重的体力活。写谷城地名,他说:要以史料为准,谷城最早在《春秋》和《左传》便有记载。写春天,他说:惟有朝耕暮耘,才会有田稼丰稔,而这大好春日,便是躬耕奋斗的好季节。 阅读、采访、写作……帅瑜像一匹不知疲倦的老马,在文字的海洋里日以继夜地耕耘,把对家乡的爱刻到了骨子里。退休9年多来,帅瑜不丢手中笔,利用新闻和文学作品,展现谷城经济建设、社会发展的新变化,把对家乡、对父老乡亲满满的深情,写进了作品里。 67岁以前,帅瑜不会开车,实地采访时,城区骑自行车,乡镇就搭班车。他三赴五山镇采访,从村民发展特色产业,写黄山垭村的扶贫经济发展;他四到南河镇,从通路、通电、盖楼房写苏区村的大变化;他关注疫情,采访抗疫英雄,调研复工复产,书写后疫情时代的谷城发展。2021年,帅瑜考取驾照后,穿越一边是高山、一边是悬崖的盘山公路,先后五次到茨河镇马家湾村,行程近千里,采写历届党支部排除万难为民修公路的《马家湾修路记》。 2020年至2021年,他以深度报道谷城决战脱贫、打赢抗疫阻击战、基层党组织为老百姓办实事写出的8篇作品,连续在《人民日报》发表,为宣传谷城做出特殊贡献。 2022年,帅瑜又历时3个月的采访,写出了反映谷城践行“两山”理念的万余字报告文学《生态美县的谷城实践》,在中华人民共和国生态环境部主办的文学杂志《绿叶》上发表。 “上班的人还有个双休日,他却是一年到头都在忙,不是在写作,就是在为写作做准备。”看着消瘦的帅瑜,妻子心里隐隐作痛。读书写作就是他生活的全部。熬夜加班再晚,采访的路再难走,他从不叫一声苦。 眼药水和止痛药,是帅瑜书桌上的“标配”。长期伏案写作,肩颈疼得受不了,就喝两片止痛药;眼睛干涩难忍,就点上眼药水。有一次他胆囊炎发作,手术后他靠在病床上,还要看书做笔记,医生叮嘱他不能再熬夜了,妻子埋怨他不爱惜身体,他却固执地说:“做了个手术,眼睛又不残。”妻子一时语塞,他忘了自己是一个只有一只眼睛的残疾人。 今年,帅瑜已经69岁了,可他不知老之将至,每天执笔不辍,计划2025年再出一部散文集。夙兴夜寐,靡有朝矣。他说,要朝着文学的高峰继续攀登。 通讯员:魏燕辉 编辑:邓植元|审核:余运超 琚晓青 |