| 发布日期: 2025-08-07 字体:【大 中 小】 |

|

3月31日,丹江口女子债务纠纷在他朴素的诗行中消融,当事人现场还款1万元;4月26日,凉水井村的田埂边界,在他诙谐的韵脚间重归清晰;6月25日,石花镇一起家校误解隔阂在他恳切的言语中化作春风…… 11年间,他用500多首带着泥土芬芳的“打油诗”,化解村民矛盾纠纷千余件,了却群众“心结”。他所在的村,年矛盾纠纷从高峰时的300多件,悄然降至不足50件。

他就是湖北省谷城县石花镇殷畈村治保主任、驻村辅警易守银,一位用乡土诗歌“绣”出和谐画卷的“全国模范人民调解员”、襄阳市“金牌调解员”。 扎进“疙瘩堆”“油诗”显初心 2025年8月4日,骄阳似火。石花镇殷畈村的乡间小路上,一辆沾满泥土的摩托车轻快地驶过。骑车人正是村民口中的“调解诗人”易守银。他此行的目的地,是缅北归国青年小郭的家。三年牵挂,上万条信息,终于换回游子平安,此刻的回访,是欣慰,也是责任。 “您老身体可还好?小郭工作可还顺利?”“好着呢……”一进门,易守银熟稔地与小郭爷爷拉起家常,笑容如这盛夏的阳光,暖意融融。

时光倒回几年前,殷畈村空挂户小郭一家愁云惨淡。2019年,小郭撇下幼子,怀揣“淘金梦”偷渡缅北,不料深陷泥潭,靠欺骗亲人度日。2020年,小郭的爷爷老泪纵横地找到易守银:“易主任,你要能把孙娃子劝回来,我给你做个长寿牌,一天三拜!”那绝望的眼神,刺痛了易守银的心。虽素未谋面,他仍千方百计加上小郭微信。 起初,苦口婆心的劝解如石沉大海。易守银急了,他成了小郭家的常客,孩子发烧、爷爷生病、母亲在工地佝偻的身影、父亲在泥塘里挖藕的艰辛……都被他用手机一一记录。一段段视频穿越千里,日复一日,年复一年地发送。电话、微信,成了连接绝望与希望的脐带,一坚持,就是整整907天。 2023年5月24日,奇迹发生。那个日思夜想的身影,终于踏上了故乡的土地。如今的小郭,不仅归家,更在十堰市找到了新工作。易守银心潮难平,挥笔写下:“自认缅甸像天堂,到了才知是妄想;政府呼唤把家归,重启人生挺胸膛……”一行行质朴的诗句,道尽辛酸与新生。 易守银是土生土长的殷畈人。1993年,他在村里开了间家电维修铺,捎带卖些日用杂货。因为他热心快肠,谁家夫妻拌嘴,邻里为地边争执,他上门修电器时撞见,总忍不住劝上几句。“老易说话在理,俺们爱听。”这份朴素的认可,在村民间口口相传。

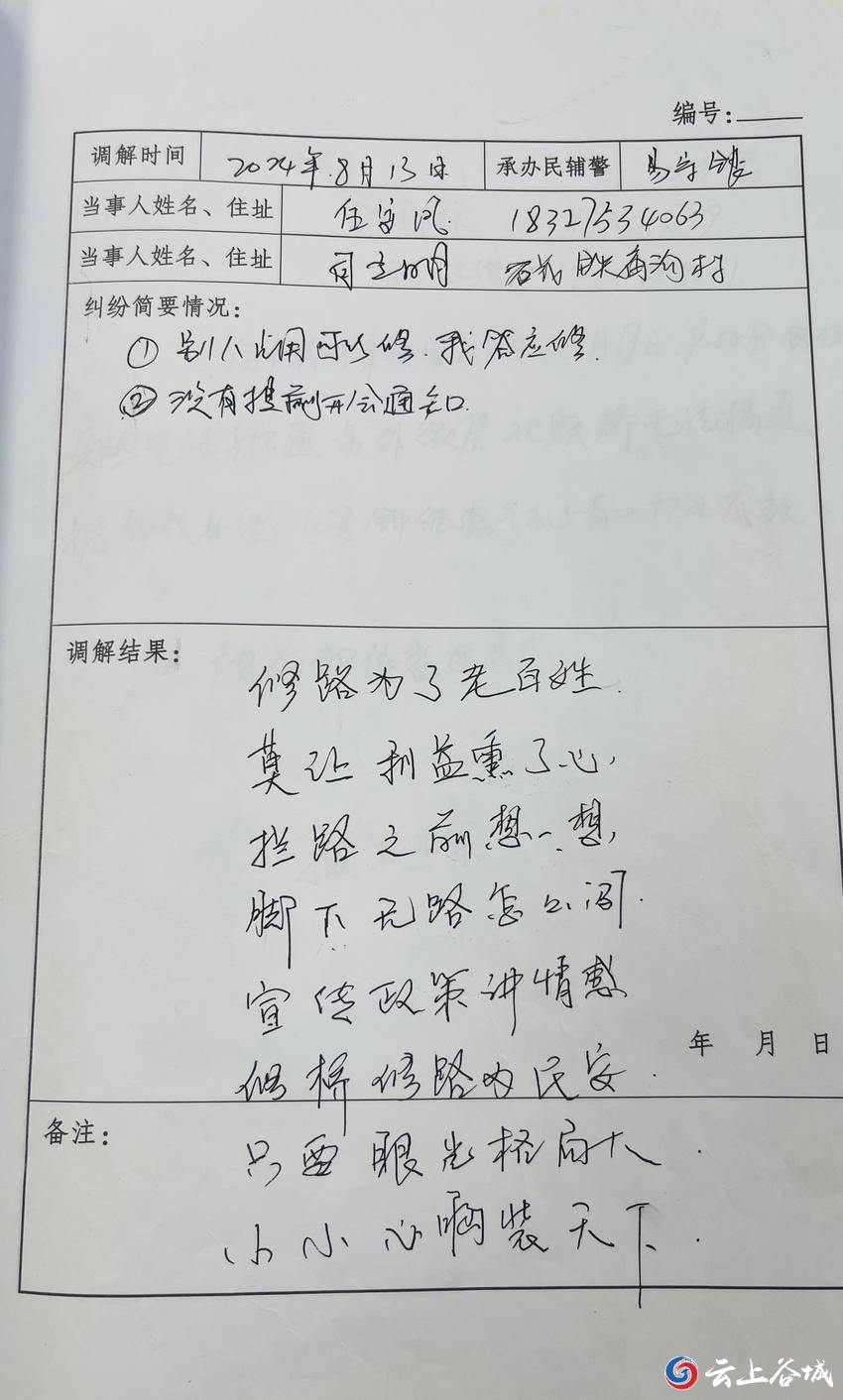

2014年10月,易守银被推选为治保主任。从此,他便钻进了村里的“鸡毛蒜皮”里。殷畈村是石花镇人口第一大村,常住人口5000多人,上任后的易守银,雷打不动地每日巡村,像熟悉自家田垄一样,摸清了每户的“脾性”。 2016年秋日晌午,村民小涂一头撞进村委会,脸涨得通红:“易主任,快!我妈和我媳妇要打起来了!”易守银拔腿就跑。院子里,婆媳俩拉扯着,一个抹泪哭诉“不清白”,一个赌咒发誓“冤枉”,地上散落着摔碎的碗片。导火索竟是婆婆疑心媳妇微信聊天“不正经”,恶语点燃了积怨的干柴。 易守银分开两人,搬来小板凳,当起了“听众”和“翻译”。从各自的委屈说到家庭的和睦……三个多小时的苦口婆心,婆媳俩积郁的泪水终于化作和解的拥抱。 调解成功,归家途中,暮色四合。易守银掏出随身的小本子,借着天光,一笔一划写下:“夫妻本来前世缘,今生才能来相见。一言不合就打骂,人生过得一定差……有情有理又有心,握手言和过一生。” “一个大疙瘩解开了,总得留点念想。”那一刻,他决定,往后每化解一桩矛盾,就用一首通俗好记的打油诗,定格那份来之不易的和解。“打油诗好记,能把事理讲透。就算哪天我不干了,这些登记簿里的‘打油诗’,还能给后来的干部、乡亲们提个醒。”易守银道出了初衷。

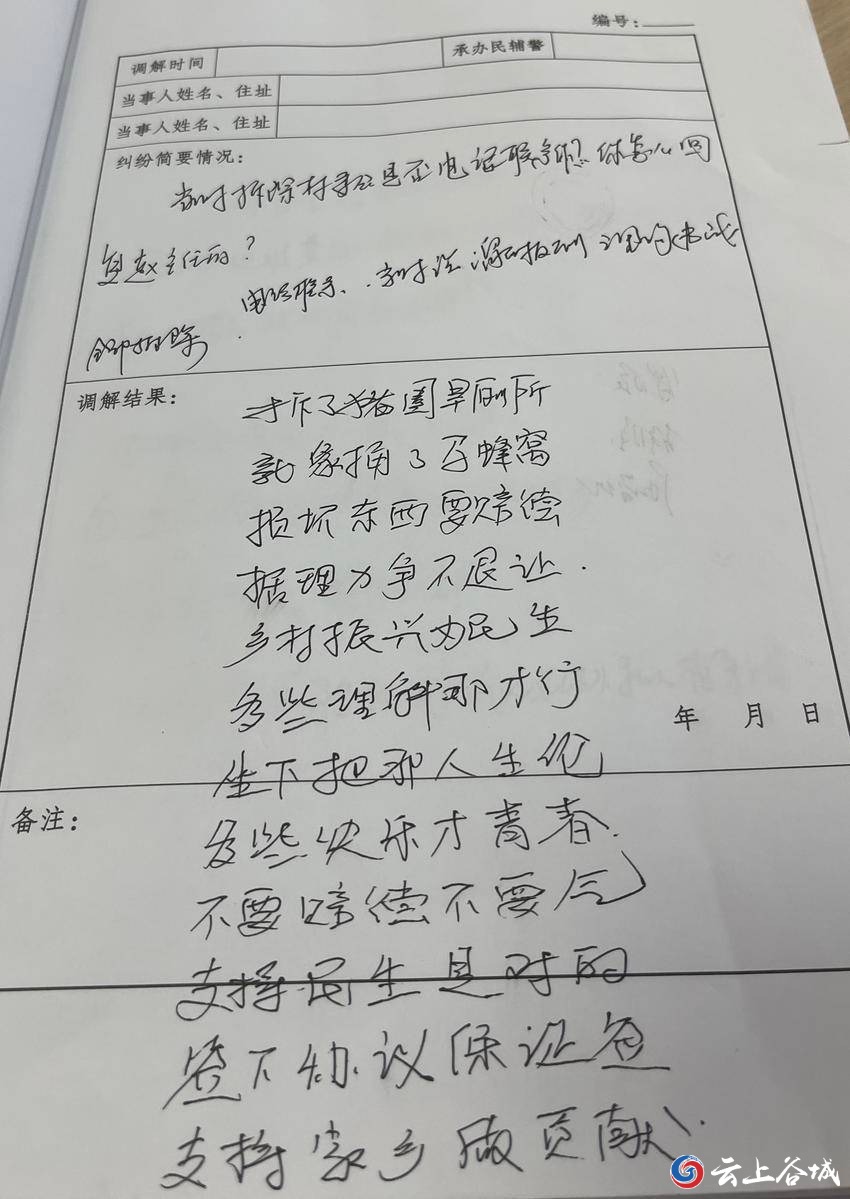

在村委会的调解室,墙边的柜子上,十几本厚厚的登记簿码放整齐。里面不仅详录案情,更誊抄着一首首诗。这是易守银的“独门秘籍”。 “打油诗虽土味儿浓,句句说到心坎中。”易守银深谙其道。不讲空洞法条,只讲做人本分、邻里情分、家庭缘分。“大家一听就懂,一想就通,气也就顺了。” 11年耕耘,500余首“打油诗”,如同500多剂温润的“解忧方”,悄然化解了千余件纷争。 “诗风”能化雨 润泽“和谐”乡 如今,“调解诗人”的名声早已飞出殷畈。邻村棘手的老矛盾、镇上难啃的“硬骨头”,常会邀请易守银带着他的“诗”去“把脉”。 石花镇白家堰村,村民老赵因自家旱厕和猪圈被拆除,连续上访6年。今年7月29日,作为镇“乡村说事评理团”成员的易守银来到白家堰村。耐心听完老赵积压多年的心声,易守银精准地抛出了六个问题。短短两小时后,老赵竟主动签下了调解协议。易守银的小本上,又添新篇:“拆了猪圈旱厕所,就像捅了马蜂窝……乡村振兴为民生,多些理解那才行……”

易守银深知,农村纠纷多是家庭婚姻、边界地角、养老抚幼的“鸡毛蒜皮”。“化解纠纷,重在预防。他总结出“一看(现场)、二听(矛盾点)、三评(对错)、再下药”的调解法门。 今年以来,他已帮助外村化解陈年积案和重大纠纷9起,其中不乏几任村干部都束手无策的“老大难”。易守银感慨:“农村调解是把双刃剑,既考验村干部吃透政策的功夫,更检验化解矛盾的真本事。” 易守银的打油诗,早已超越了个人记录或调解工具的范畴。它们像一粒粒饱满的种子,撒播在乡间的沃土上,潜移默化地涵养着文明乡风。 “小事不出村,矛盾不上交,邻里更和谐”——这不仅是易守银写在诗行里的朴素愿景,更是他用双脚丈量、用真情书写、用诗句浇灌出来的和美乡村图景。 通讯员:陈渊 毕成虎 编辑:邓植元|审核:余运超 琚晓青

|